装备综合保障的概念是引进的20世纪60年代产生于美军的综合后勤保障(Integrated Logistics Support,ILS)的概念[1],ILS的定义是:在装备的寿命周期内,为满足系统战备完好性要求,降低寿命周期费用,综合考虑装备的保障问题,确定保障性要求,进行保障性设计,规划并研制保障资源,及时提供装备所需保障所进行的一系列管理和技术活动[2]。装备的综合保障工作作为装备体系的重要组成部分,是提升装备战备完好性、降低全寿命周期费用的重要手段[3],是战斗力和保障力生成的重要支撑。装备的综合保障工作涉及武器装备的平时使用、维修保养、仓储运维、物资供应、教学训练等系列活动,是保持装备性能状态、提升装备实战化能力的关键环节。

当今世界正处于新一轮科技革命的关键时期,一大批高新科学技术不断涌现,特别是人工智能技术将逐步被引进未来装备的研制中[4-5],将对装备及作战形态的发展与变化产生着深远影响,随之也将带来装备保障模式的演变。本文以未来作战形态和装备趋势为出发点,探索了装备综合保障的新模式,以支撑我军装备综合保障工作的变革发展。

1 未来作战对保障需求分析

战争形态是指在一定的历史时期,战争的表现形式,它是社会政治和军事科技的具体的历史统一。回顾世界军事革命历史,伴随着战争形态按照“冷兵器、热兵器、机械化、信息化”的顺序发展的[6],历史告诉人们,每次新军事的变革都离不开重大或颠覆性技术的发展或出现。从宏观上来看,未来战争将呈现大纵深、立体化作战空间,作战行动陆海空天一体化、超远程、全天时、全天候、快速、灵活、精确[7],作战方式体系化、协同化,作战形态无人化、智能化,作战场景复杂化、数据海量化,作战力量分布式、网络化,作战链条扁平化、简约化。多兵种、多装备联合的体系化智能作战是未来的主要作战样式[8]。

作战模式牵引装备发展,高度发达的信息获取、控制、使用技术将使战场趋于透明化,作战领域将从单纯的陆、海、空等自然空间,向更广阔的太空、水下空间以及网络等虚拟空间扩展。人工智能技术逐渐被应用于军方指挥、作战体系、结构、导航、制导与控制、战斗部等多个装备的分系统上,使装备从探测、跟踪、寻的、突防到最后摧毁目标的整个作战过程实现局部自主性或完全自主性[9-10],整体趋势将朝着高超声速、隐身化、智能化、网络化等方向发展。为适应未来作战和未来装备的保障要求,对装备智能化保障提出了新的使命要求:

1) 保障工作自主化、智能化—决策要求。依托大量的战场态势感知信息、装备感知信息,保障指挥、保障力量编程等保障工作需实现自主化、智能化,以适应瞬息万变的战争态势。依托感知信息,自主规划并独立完成最优化保障方案制定,支持体系各项保障工作自动化开展,同时随着决策内容的增加,通过自学习和自优化能力,不断提升装备保障工作的智能决策水平。

2) 保障工作自动化、无人化—执行要求。无人系统将成为未来智能化战争的主力军,以战时抢修、物资投送等典型保障活动将逐渐摆脱对人的依赖,以智能决策信息驱动各类无人机、智能机器人等智能装备,实现保障工作的自动化与无人化执行。

2 智能化保障模式构想

2.1 智能化保障模式构想

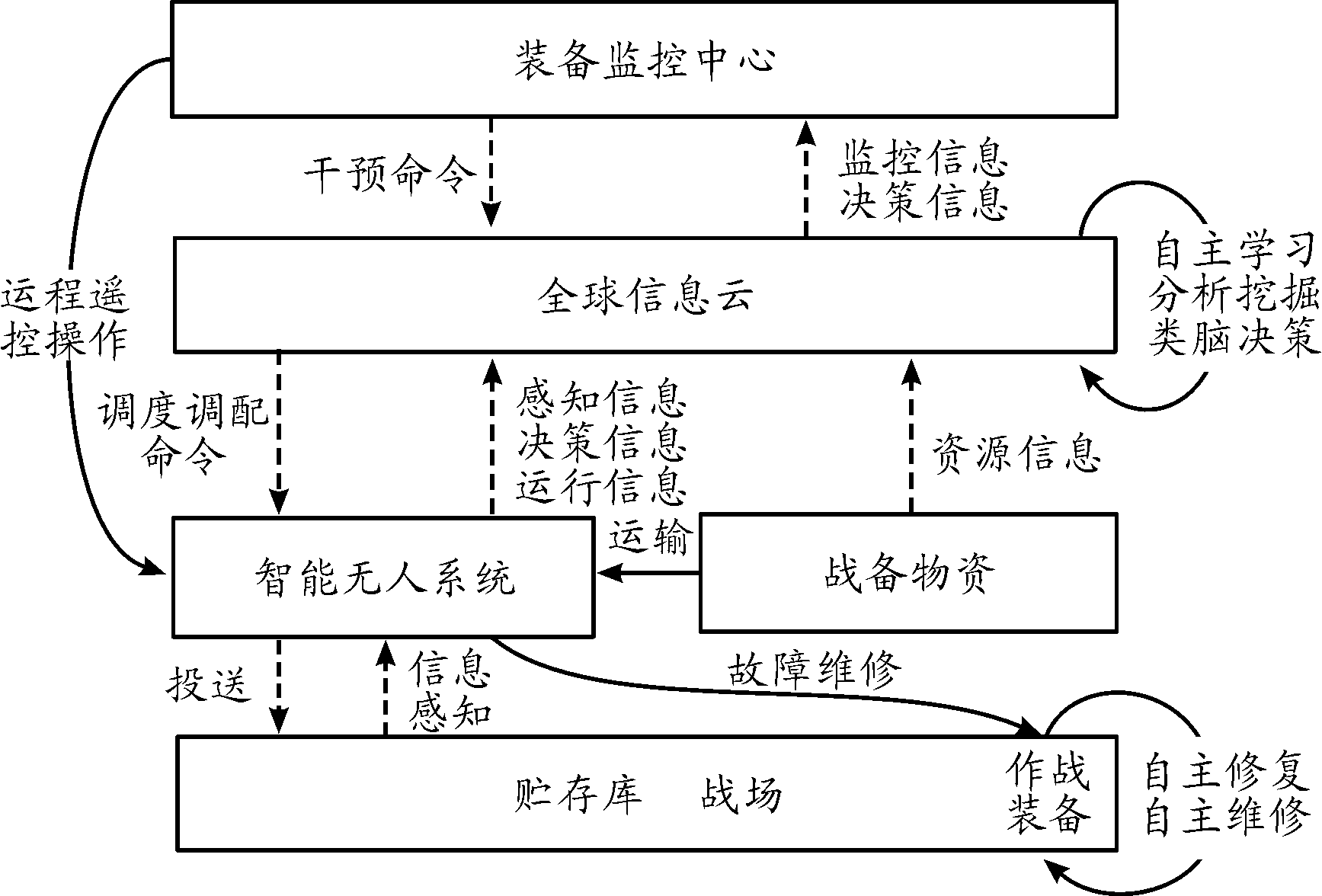

智能化保障是未来智能化作战体系的重要组成部分,是全域作战条件下基于信息感知和网络空间的全新保障模式。智能化保障将呈现“全球信息云+装备监控中心+分布式智能系统”的组成架构,信息与数据成为决定各类保障任务执行的关键要素,是驱动无人系统工作的核心动力,如图1所示。其主要特点如下:

1) 决策智能化:发挥“云”端数据中心、武器装备和保障装备的智能决策能力,实现多元感知数据的融合与最优决策,一方面对作战指挥与保障指挥人员提供准确的装备信息与保障信息,另一方面作为保障任务的“发起点”,控制各类智能保障装备执行任务;

2) 执行无人化:发挥“机器力量”,替代保障任务执行中“人”的工作(人的主要工作则转变为监控、监管与必要干预),覆盖运输投送、维修保障等各个环节。

图1 装备智能化保障模式框图

1) 全球信息云(智慧数据中心)。全球信息云是装备智能化、无人化保障模式下的智慧数据中心,掌握着部队装备运行的全部数据,包括:作战装备数据、保障装备数据、态势信息、感知数据、资源信息等,实现基于数据的全面分析、应用与决策,驱动各种智能无人系统完成保障任务。

2) 装备监控中心(监控处置中心)。装备监控中心是装备智能化、无人化保障模式下的监控处置中心,是基于全球信息云下的各分布式信息云节点与数据监控中心,核心职责是监控所属装备、保障装备及态势资源的数据信息,掌握各装备的健康状态与运行状态,可在必要时对智能无人系统进行人为干预和遥控操作。

3)智能无人系统(执行机构)。智能无人系统是装备智能化保障模式下的重要执行机构,如:无人机、无人车、无人船、智能特种机器人等。一方面接收全球信息云的调度与调配指令执行保障任务,另一方面实时感知周边信息实现自主决策,优化保障方案,同时实时反馈运行状态,便于全球信息云进行实时处理与决策分析,并接受武器装备监控基地的监控监管。

2.2 智能化保障运行模式构想

依托全球信息云的中心决策能力和智能无人系统的自主决策与执行能力,各项装备保障活动趋于精简与高效,对传统平时维修保养、战时抢修供应等保障活动进行集约化与整合,形成以维修保障和供应保障为主的智能化、无人化保障活动要素。

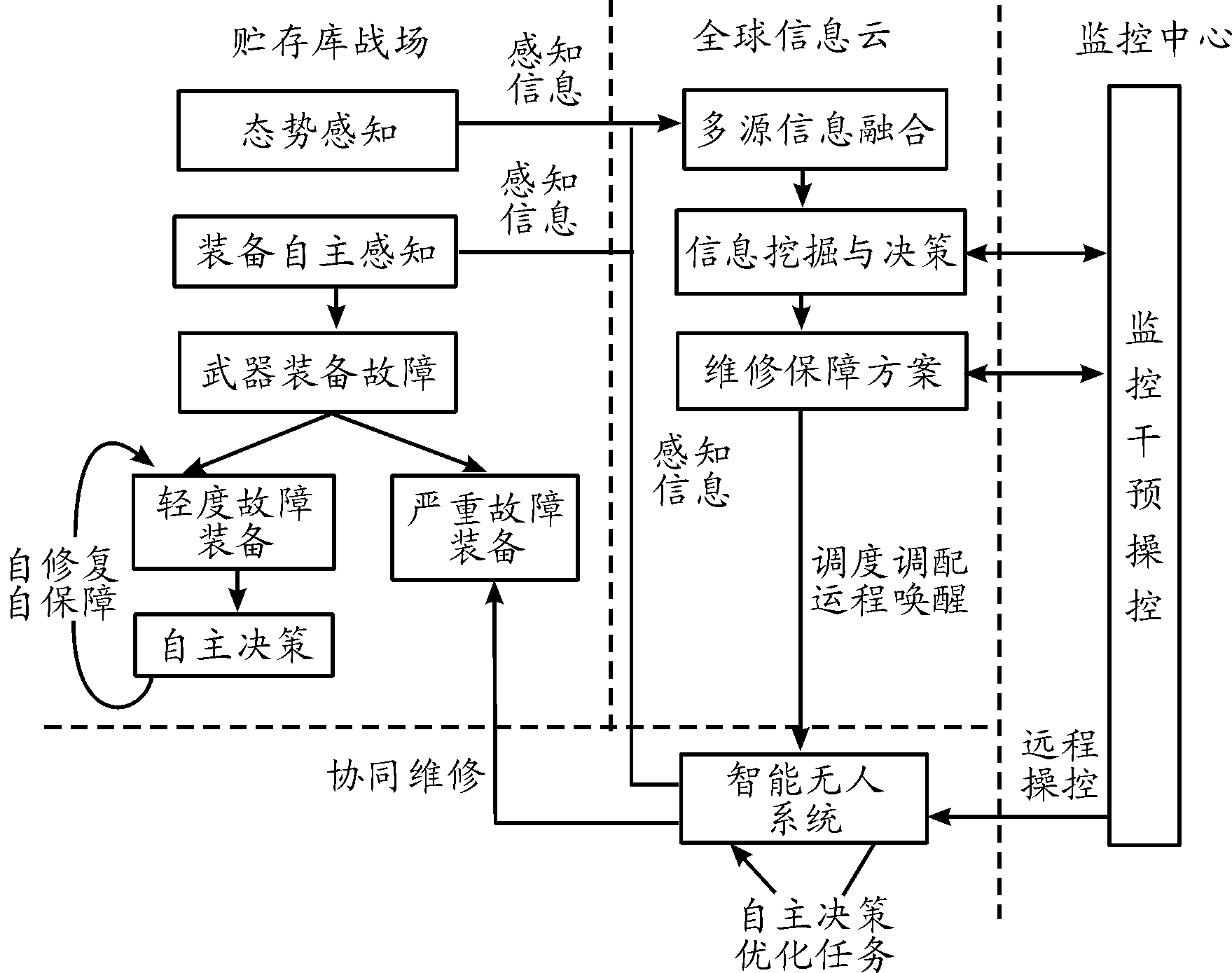

1) 维修保障。面向未来作战和装备自主保障的需求,装备维修保障包括装备自修复自保障和智能无人系统协同保障两种基本模式,如图2所示。

图2 装备维修保障运行基本模式框图

装备自修复自保障对装备本身提出了更高的要求,要求装备在实际使用过程中能够实现自我感知、自主决策与自主执行,通过预测自身的运行状态完成对健康状态的评估与故障诊断,根据故障级别实施自修复自保障或请求智能无人系统实施维修保障。

同时,全球信息云作为数据中心接收来自不同地域的态势信息、装备及智能无人系统的状态与感知信息,充分利用态势信息和历史经验数据形成可操作、可执行的维修保障方案,借助网络空间将控制指令下发至智能无人系统,执行协同维修任务。监控中心全程监控、远程干预或操控,建立起“中心决策与自主决策相结合”、“自主维修与协同维修相配合”、“自动执行与人为干预相辅助”的智能化、无人化维修保障模式。

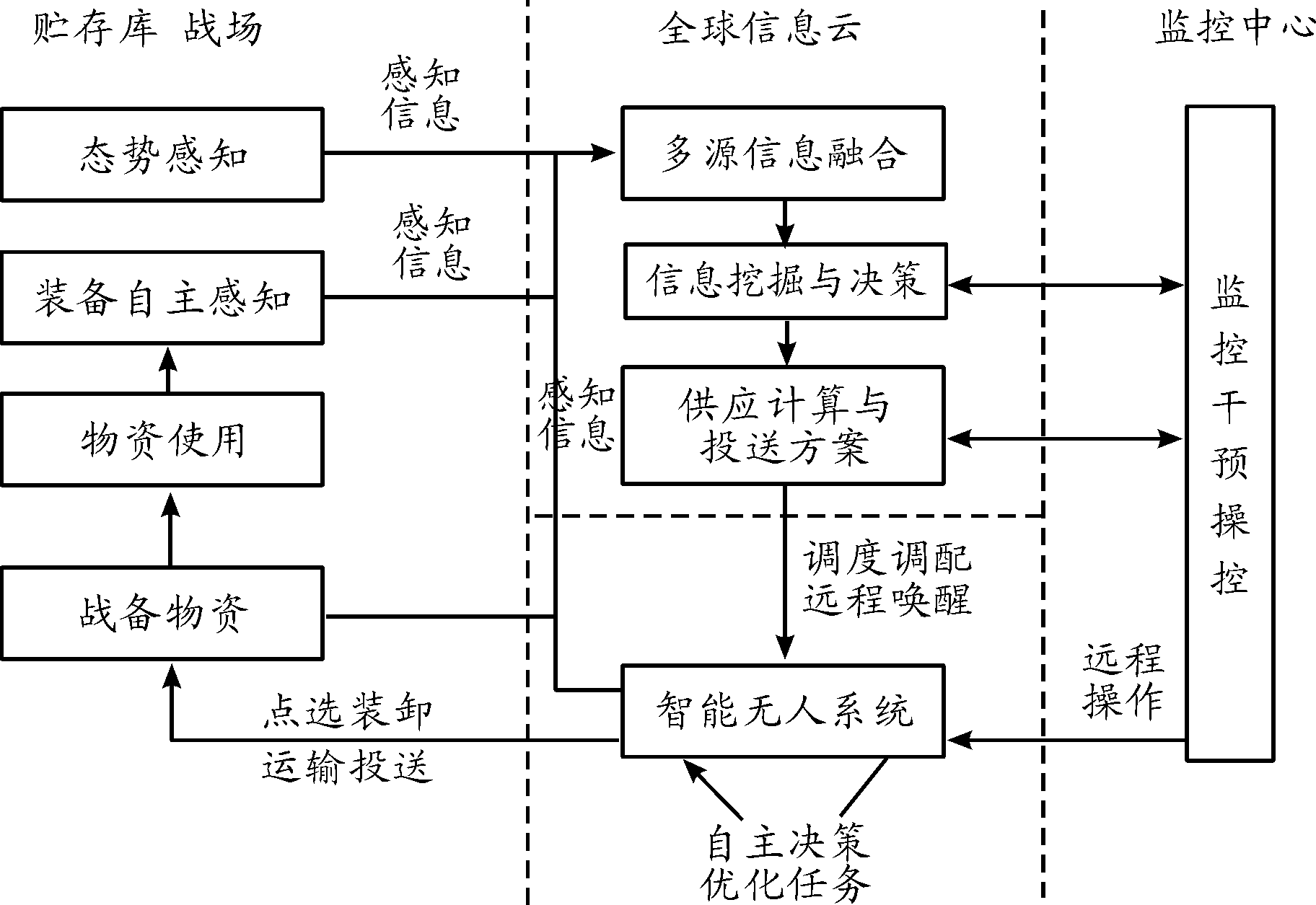

2) 使用保障。为适应未来智能化战争态势快速变化、全域可控的特点,使用保障中物资供应计划与方案制定、物资点选与装卸、物资运输与投送、物资使用等各个环节应形成高速、智能、无人的保障模式,构建起“全球信息云—智能无人系统—战备资源”间的运转流程,如图3所示。

图3 装备物资供应运行模式框图

在全球信息云对不同地域态势信息、装备与智能无人系统自主感知信息以及战备物资的状态信息进行深度融合分析的前提下,对物资供应保障与配属情况进行合理性预测,制定供应计划与投送方案。借助各类智能无人系统,实现对各类物资的快速调取装卸与精确运输投送,如:利用转运转载自动机械实现装备及战备物资的自动抓取与转载,利用无人机等无人系统实现战备物资的远距离精确投送,利用战场保障机器人实现物资定位、获取、分配等。同时,与维修保障运行模式相似,智能无人系统可根据自主感知信息进行自主决策,优化任务执行流程,提高任务执行过程中的效率与效益。

2.3 智能化保障系统构想

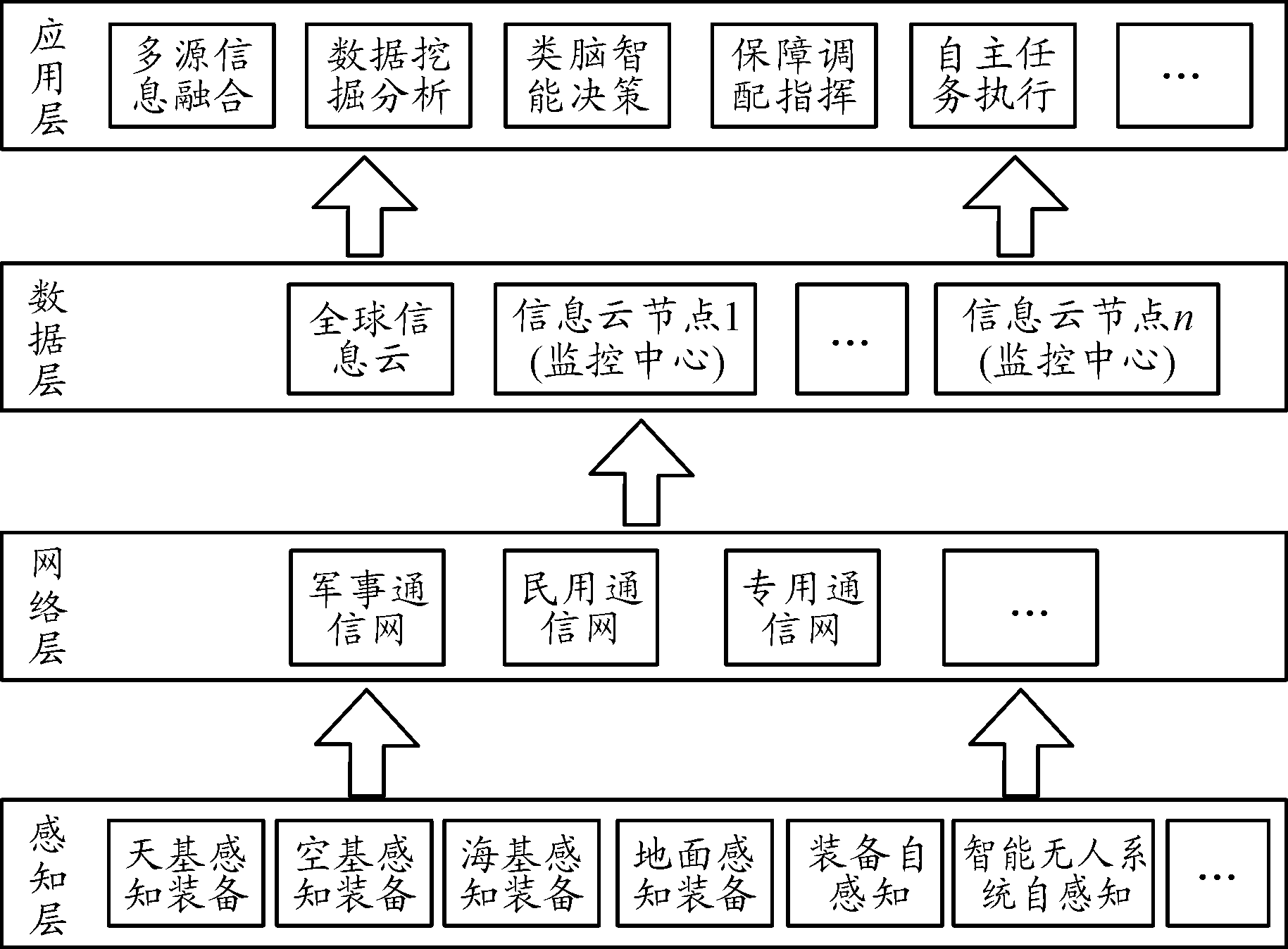

如图1所示,构建的智能化保障模式由全球信息云、装备监控中心和智能无人系统三部分构成,依托三者间的相互配合实现未来装备保障活动的有效执行。因此,也形成了智能化保障系统的总体架构,如图4所示。

图4 智能化保障系统总体架构框图

1) 感知层。感知层除要求装备系统和智能无人系统具备自感知能力外,还需借助国内外感知装备与设备。

2) 网络层。网络层广泛借助国内基础通信网络,或建立适应于智能化、无人化保障模式的智慧保障专用网络,构建通信空间,满足全域大容量、高速率信息交互的需求。

3) 数据层。数据层采用“云+端”的方式进行构建与设施部署,建立全球信息云,作为全球、全域信息的存储、管理与决策中心,同时在各分布式装备监控基地建立信息云节点。一方面实现全球作战装备、保障装备和战场态势信息的备份存储与冗余管理,另一方面通过信息云节点的高性能计算设备为信息云提供分布式智能分析、类脑决策服务。

智能化保障系统数据层的构建需大数据、云计算与云存储、数据虚拟化、分布式系统管理等技术支撑,是当前及未来一段时间内的基础技术与关键核心技术。

4) 应用层。应用层是利用数据层基础数据、决策数据的深度应用,以为智能化、无人化保障提供应用服务。在图4所构想的智能化、无人化保障系统中,其所提供的应用服务包括两大类:数据应用服务和智能执行服务。

数据应用服务包括多源信息融合、数据挖掘分析、类脑智能决策、保障调配指挥等,具备信息综合、评估、判断等自主决策能力,依托人工智能、类脑智能等基础技术和多源信息感知融合、智能预测管理、保障资源类脑调度、资源需求动态预测评估等关键技术,实现资源调配与力量部署、保障预测与规划、任务决策与执行分析、无人系统调配控制等功能。

智能执行服务主要时通过智能无人系统完成自动化且无人干预的装备运输、转运转载、资源部署应用、装备维修等保障任务。主要支撑技术包括智能自主维修机器人技术、低成本无人蜂群技术、持续追踪无人航空/航海器技术、复杂环境自主感知定位技术等。

3 发展思考

1) 加快前沿技术转化,充分吸纳国内智慧

进一步加快前沿技术的转化,加快制度建设、产品体系建设、技术体系建设,充分接收并吸纳国内外智慧,尤其针对各类前沿的无人化产品、人工智能产品等,通过部队院校、工业部门和地方高校的联合攻关转化形成军事应用的智能化、无人化产品,快速形成作战能力、保障能力与生存能力。

2) 聚焦关键技术攻关,提前谋划技术发展

重点关注打赢信息化战争和未来智能化战争的关键核心技术,提前谋划技术发展路线图,按照统一规划、分步实施、合理调整的原则逐一开展关键核心技术攻关。同时,重视关键核心技术的工程化应用,继续发扬现阶段科研生产的研究一代、预研一代的发展模式,突出自主创新与应用创新,支撑我军作战模式、保障模式的变革。

3) 加强军地联合建设,优势互补共建共赢

充分发挥军方机关、基层部队与部队院校的牵引作用,发挥工业部门的技术优势与工程实践经验,加强基础技术与应用技术联合研究,形成军地共研共建的机制,强强联合形成优势互补。同时,加强军地双方的基础设施建设,提前开展大数据中心、专用保障网络、信息化保障装备等设备设施的论证与建设工作,形成军地双方的技术合力与能力合力。

4 结论

以未来作战形态和装备趋势为出发点,分析了装备智能化、无人化保障的使用要求,提出了智能化的保障模式,从维修保障、使用保障两个维度探索了智能化保障的运行模式,构想了一种适应未来发展趋势的智能化保障系统方案,为逐步构建起适应未来战争发展的新型保障系统及支撑我军世界一流军队的建设提供支撑。

[1]于永利,康锐.装备综合保障基础理论及技术的若干问题[J].装甲兵工程学院学报,2010,24(6):1-8.

[2]许延学,何宝民.大力推行海军导弹装备综合保障(ILS)的实施[J].航空科学技术,2001(1):14-16.

[3]吕明春,王旭,张延坤,等.装备综合保障相关问题的探讨[J].质量与可靠性,2010(2):12-14.

[4]姚保寅,李浩悦,张瑞萍.人工智能技术在武器装备中的应用研究[J].战术导弹技术,2017(5):46-51.

[5]文苏丽,陈琦,苏鑫鑫.智能化导弹与导弹智能化研究[J].战术导弹技术,2015(6):21-26.

[6]槐泽鹏,龚旻,陈克.未来战争形态发展研究[J].战术导弹技术,2018(1):1-8.

[7]张晓锐,李敏勇,常玉国.传统与未来作战模式的机理分析[J].舰船电子工程,2010,30(1):5-10.

[8]蔡明春,吕寿坤.智能化战争形态及其支撑技术体系[J].国防科技,2017,38(1):94-98.

[9]关世义.导弹智能化技术初探[J].战术导弹技术,2004(4):1-7.

[10]槐泽鹏,佟泽友,梁雪超,等.智能导弹武器系统综述[J].导航与控制,2017,16(5):104-112.