与传统的化学能武器相比,电磁发射装置具有结构简单,高效率、高推力的优势,并能将弹丸提高到更高的速度[1]。因此,电磁发射技术具有很广阔的应用前景,例如高速迫击炮、导弹发射辅助、航母舰载电磁式弹射、电磁悬浮列车等。感应式线圈炮因具有良好的无接触线性推进特性而被认为是其中最重要的一个研究分支[2]。

感应式线圈炮可分为异步式和同步式两种工作模式。异步式感应线圈炮(asynchronous induction coil launcher,AICL)的驱动线圈为串联或并联形式,由多相电源激励,电磁拖动力源于电枢与直线行波磁场之间的滑差速度[3-4];同步式感应线圈炮(synchronous induction coil launcher,SICL)利用同步放电和电枢内磁通的变化感应进行加速。截止目前,国内外对SICL的研究较为深入且达到了较高的技术指标[5]。研究者通常借助于启发式算法[6-7]和正交试验设计方法,通过优化发射器参数、驱动电源参数以及触发时序等参数,从而提高发射性能。美国Sandia实验室在对多级同步感应线圈炮性能评估时,发现采用电压极性反转将有利于提升发射性能,但对该问题的研究却很少[8]。

本研究基于电流丝法搭建了6级同步感应线圈发射器,并利用时步有限元模型验证了电流丝法模型的有效性。基于电流丝法模型研究了极性反转对于提升多级同步感应线圈炮效率的方法。

1 仿真模型建立

1.1 系统微分方程

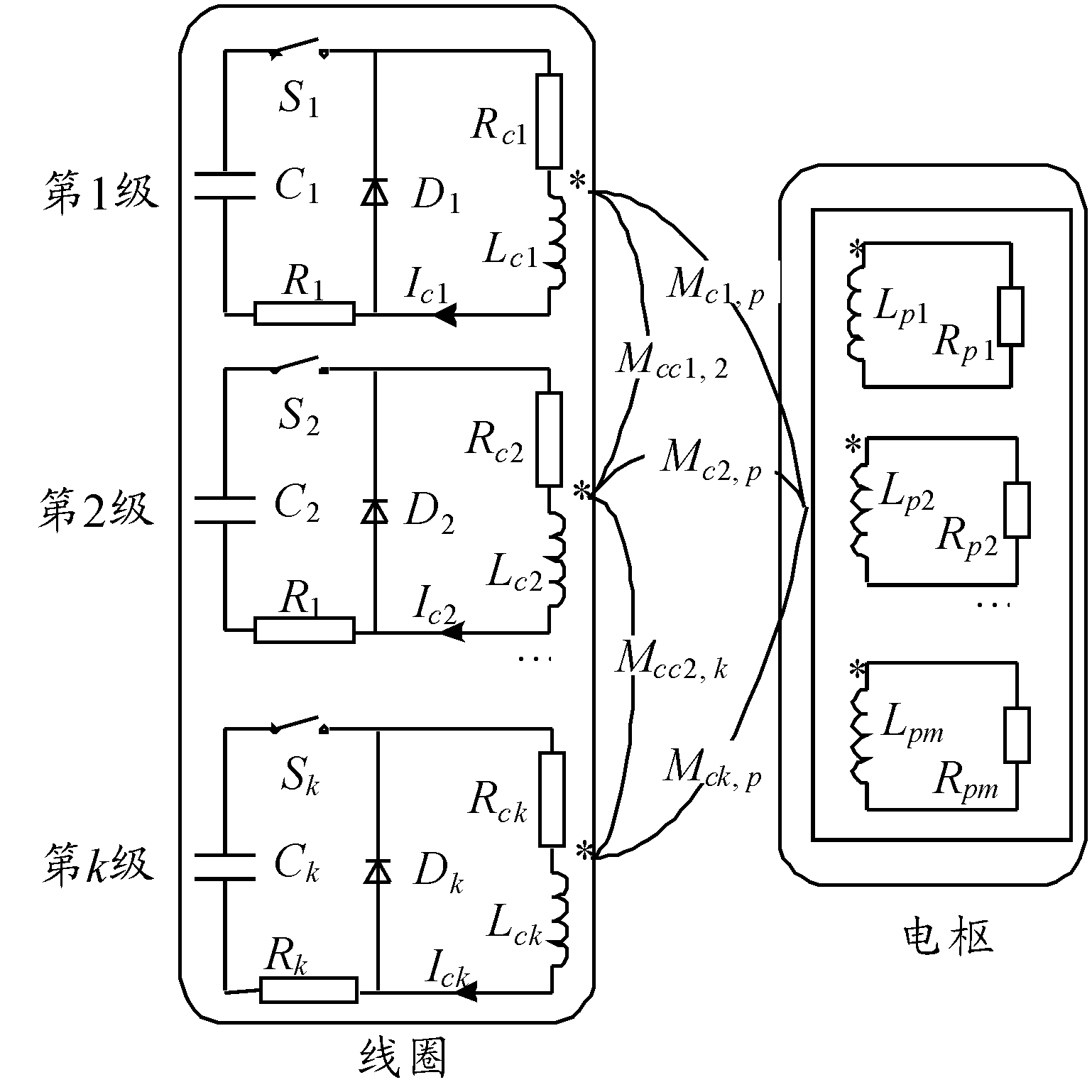

SICL的发射过程涉及复杂的多物理场动态耦合问题。为此,需要建立兼顾便捷性和准确性的仿真模型,其中基于电流丝法的集总参数电路模型因具有原理简单、概念清晰以及易于编程的特点而被广泛认可[9]。基于电流丝法的SICL集总参数电路等效模型如图1所示。

图1 k级同步感应线圈炮的集总参数模型示意图

根据该集总参数电路模型,SICL系统微分方程可概括为:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

式中:[I]为驱动线圈和电枢电流丝电流构成的列向量;[R]为电流丝电阻和线圈电阻构成的对角矩阵;[L]为电流丝电感和线圈电感构成的对角矩阵;[M]为各级驱动线圈间的互感矩阵;[C]和[Vc]分别是电容器的电容值及其端电压;v是电枢的运动速度;mp是电流丝的质量。J(t)是电流密度函数;de是电流丝的导体密度;ρ(θ)和Cp(θ)分别是电流丝的电阻率和比热容,其与温度相关的函数表达式为[10]:

(6)

式中:θ1为室温;θmelt为电枢材料的熔化温度。β为电枢材料的电阻温度系数。对于铝材:c1=0.819,c2=3.07×10-4;对于铜材:c1 =0.333, c2=3.917×10-4。

1.2 系统控制方程

有别于利用多级电流脉冲触发的AICL,SICL的同步是指逐级触发驱动线圈中的电流脉冲,因此其控制与功率调节对于多级中高速发射而言非常复杂。但两者共同之处在于利用磁行波拖动弹丸前进。因此,当弹丸稳定加速时,磁行波与弹丸之间也必然存在“滑差”[11-13]。本研究中各级线圈的匝数及触发时序的自适应求解正是基于该前提建立的。

第k级线圈导通放电时线圈与电枢之间的相对位置关系满足公式[13]:

![]()

(7)

式中:Zck是第k级线圈的中心位置;Zα是电枢尾部位置;Zslip和vslip分别是滑差距离和滑差速度;λk是电枢在脉冲电流上升时间内运动的距离,即上升距离,可表示为:

(8)

式中:Ld为驱动线圈等效单匝电感,Nk表示第k级线圈的总匝数;l表示相邻量线圈的中心距;s为调节系数,其意义在于保证相邻线圈的匝数差异尽量小。

根据式(8)得到第k级线圈的匝数,可表示为:

(9)

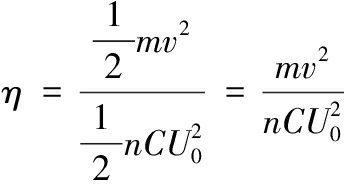

在脉冲储能恒定的情况下,电枢速度和能量转化效率之间的关系为:

(10)

其中:m为电枢质量;v为电枢出口速度;n为线圈级数;C为电容值;U0为电压值。

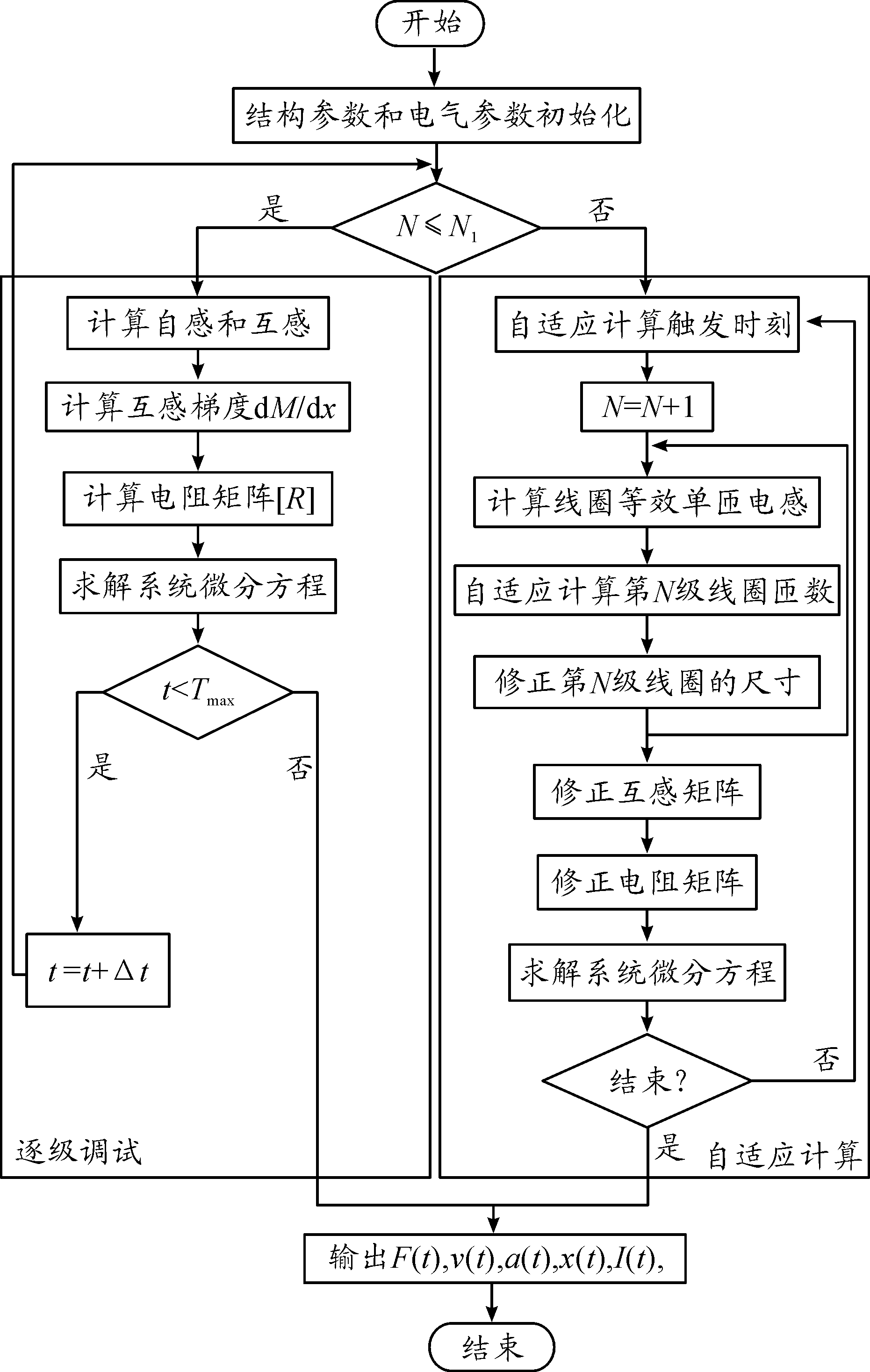

显然,如果电枢速度较低,则依据式(9)自适应计算得到的线圈匝数将非常大,其根本原因在于发射初期尚未形成显著的滑差,这并不是所期望的。为此,将整个发射过程划分为两个阶段:第一阶段中前N1级线圈采用逐级调试的方式,第二阶段中自N1+1级开始采用自适应计算的方式。其计算流程如图2所示。

图2 多级同步感应线圈炮的计算流程框图

2 模型验证

对于上述SICL的集总参数电路模型的有效性,通常采用试验验证或者有限元仿真验证。然而原型试验成本过高,而与集总参数模型对比,本研究采用的瞬态场路计算模型耦合了机械运动问题,在计算电磁力时具有非常高的精度[14-15]。

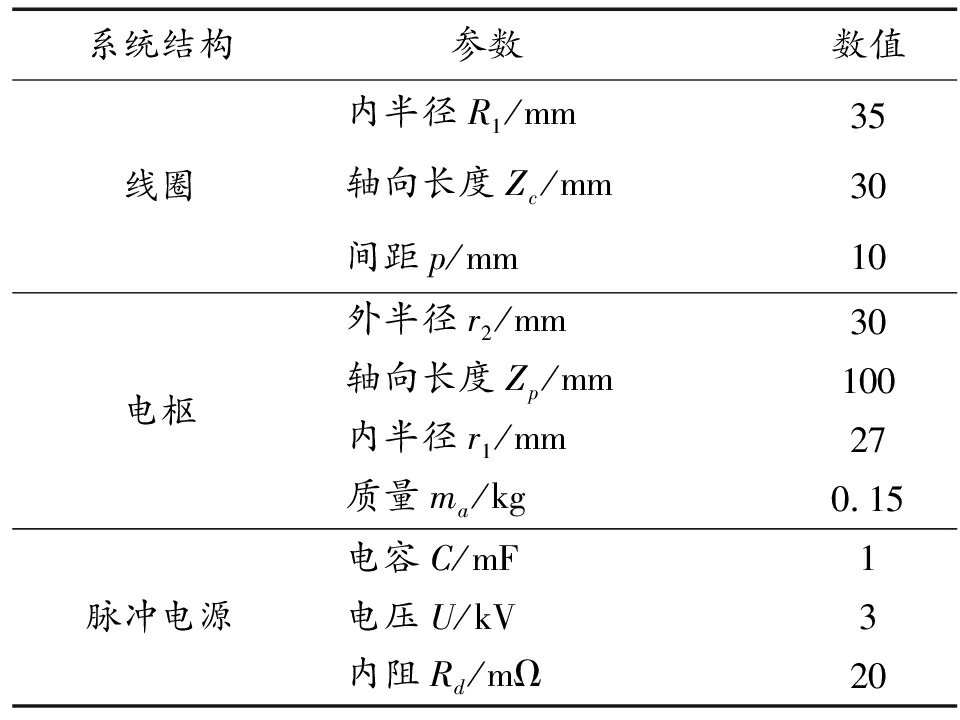

采用逐级调试的方式搭建6级SICL,发射器及脉冲电源的仿真参数如表1所示。

表1 低速发射器及脉冲电源的仿真参数

系统结构参数 数值线圈内半径R1/mm35轴向长度Zc/mm30间距p/mm10电枢外半径r2/mm30轴向长度Zp/mm100内半径r1/mm27质量ma/kg0.15脉冲电源电容C/mF1电压U/kV3内阻Rd/mΩ20

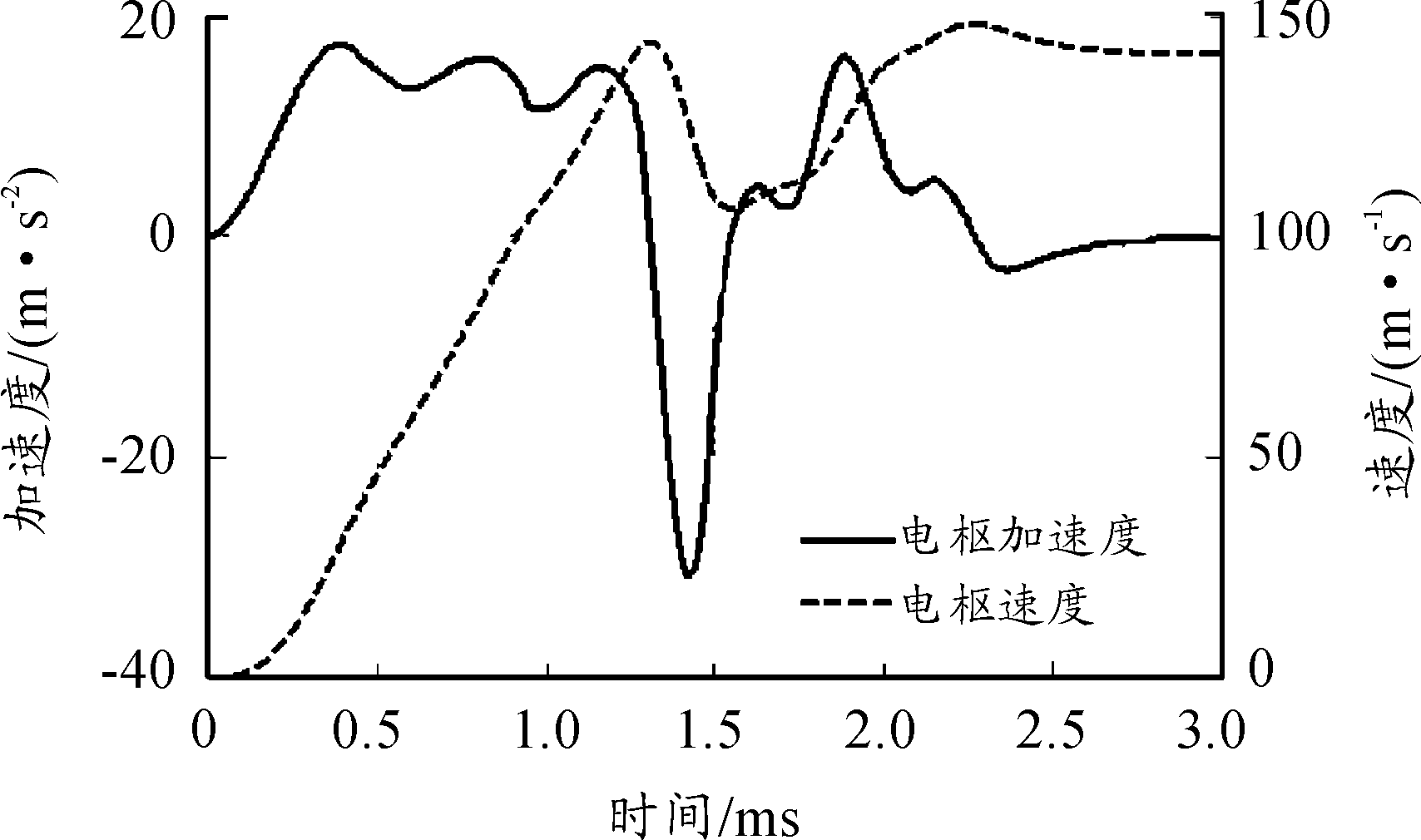

电枢的速度波形和驱动线圈的电流波形如图3所示。由图3可看出,未考虑温升的集总参数电路模型和瞬态场路耦合模型的电枢出口速度分别为200 m/s 和204 m/s,较好地吻合度表明了低速仿真模型的有效性。另外,考虑电枢温升时,集总参数电路模型的出口速度为194 m/s。可见,6级同步感应线圈发射时电枢温升对发射性能的影响并不显著。

图3 磁场方向一致的仿真结果

3 极性反转仿真分析

3.1 极性排列

多级同步感应线圈炮的驱动线圈通常为同轴直线布置,以便顺序加速电枢。根据磁场方向是否一致可分为两类工作模式。现以6级SICL为例,第一种工作模式为所有驱动线圈的电流方向相同,此时磁场方向一致;第二种模式为后三级线圈极性反转,此时磁场方向不一致。驱动线圈的极性排列方式如图4所示。

图4 驱动线圈的极性排列方式示意图

3.2 极性反转仿真

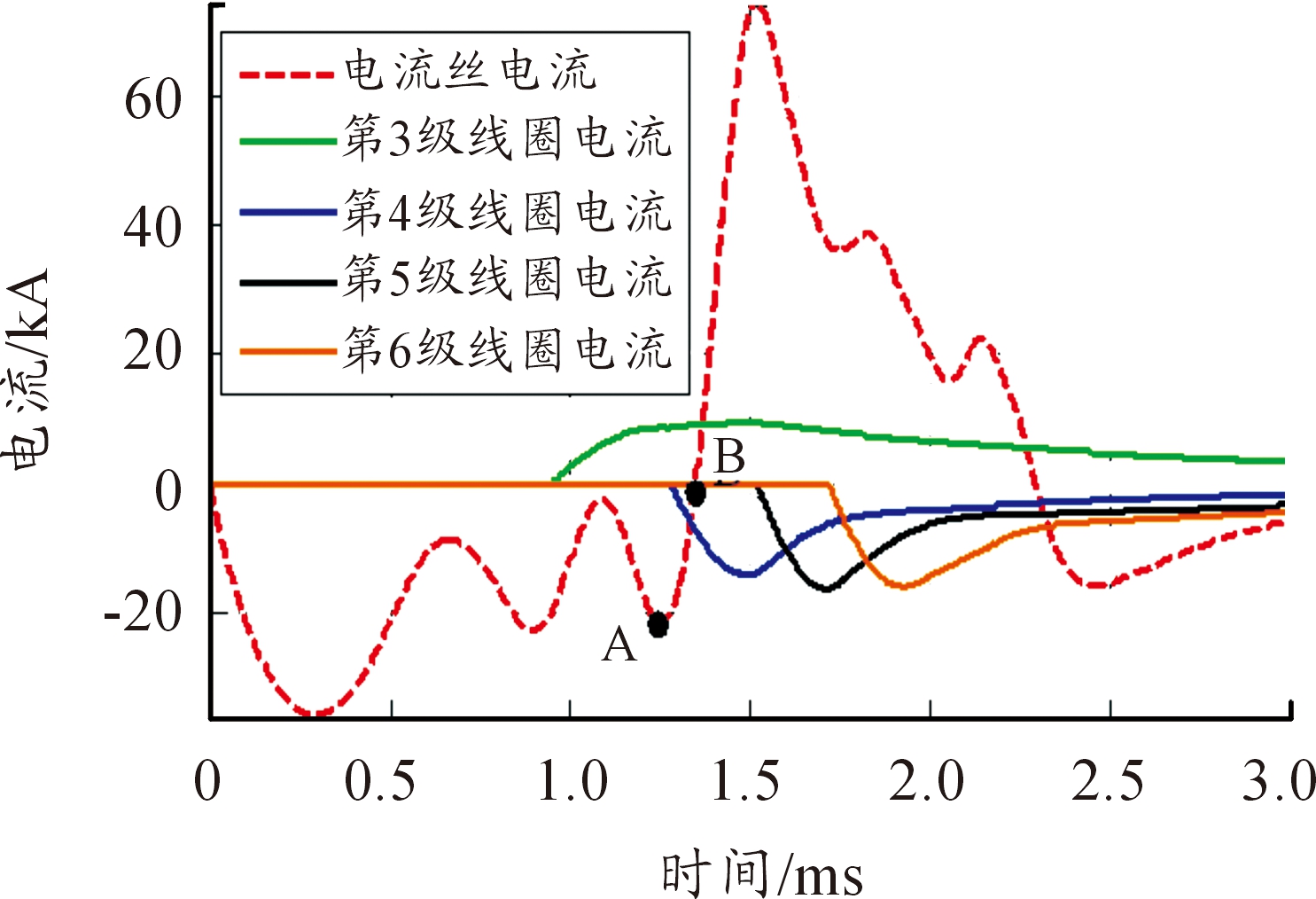

利用上文中所述6级SICL研究极性反转在发射场景中的应用。为此,保持各级线圈触发通电时刻以及前3级极性不变而将第4~6级线圈极性反转。电枢速度和加速度波形如图5所示。可知,当后三级极性反转时电枢将承受很大的制动力,导致电枢速度迅速由144 m/s降低到106 m/s,最终出口速度为141 m/s。

图5 后三级极性反转且未调节触发时刻的

电枢速度和加速度波形

为分析其成因,对如图6所示的线圈电流和电流丝电流进行了研究。当电枢中心通过驱动线圈的中心线后,驱动线圈与电枢之间的互感梯度为正值[16]。由图6可知,采用续流回路可以保证第三级线圈的电流恒为正值,而在A、B两点对应的时段内电流丝电流在衰减,说明电枢中心已经越过第3级线圈中心线,因此,第3级线圈电流生成的磁场与电流丝感生电流相互作用生成拖拽力。同时,电枢中心尚未越过第4级线圈中心线,电流丝与第4级线圈间互感梯度为负,因此,第4级线圈电流生成的磁场与电流丝感生电流相互作用生成制动力,这两个力的合力对电枢产生了显著的制动效果。

既然从第3级线圈到第4级线圈的过渡过程中,磁场同向的前三级对电枢的拖拽效应是同步感应线圈炮的固有特性,那么减小第4级线圈对电枢的制动力是减弱电枢制动效果的有效方法。为此,延迟后三级的触发时刻,如表2所示。

图6 后三级极性反转且未调节触发时刻的电流波形

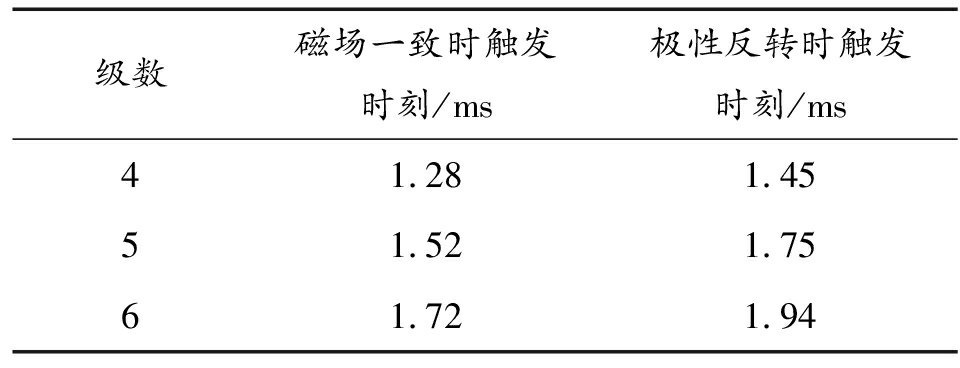

表2 后三级触发时刻的调节

级数磁场一致时触发时刻/ms极性反转时触发时刻/ms41.281.4551.521.7561.721.94

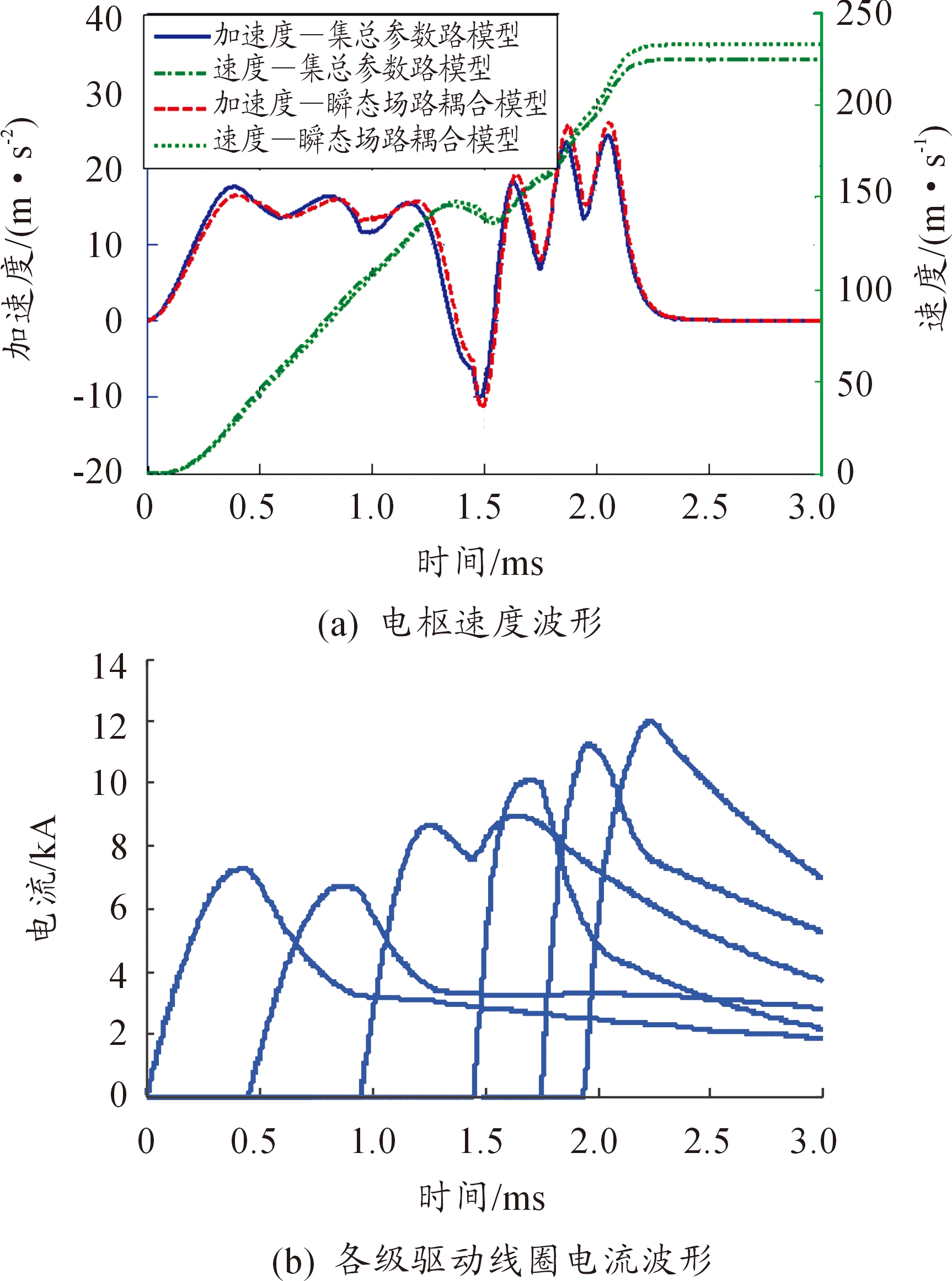

电枢的速度波形和加速度波形、各级驱动线圈的电流波形如图7所示。不计温升时电枢的出口速度为234.5 m/s,计及温升时电枢出口速度为225 m/s,都显著高于磁场一致时的出口速度。同时,第4级~第6级的脉冲电流峰值依次为10.1 kA、11.2 kA和12.0 kA,都小于磁场一致时的电流峰值,即11.1 kA、12.8 kA和12.5 kA。

图7 六级SICL中后三级极性反转仿真结果

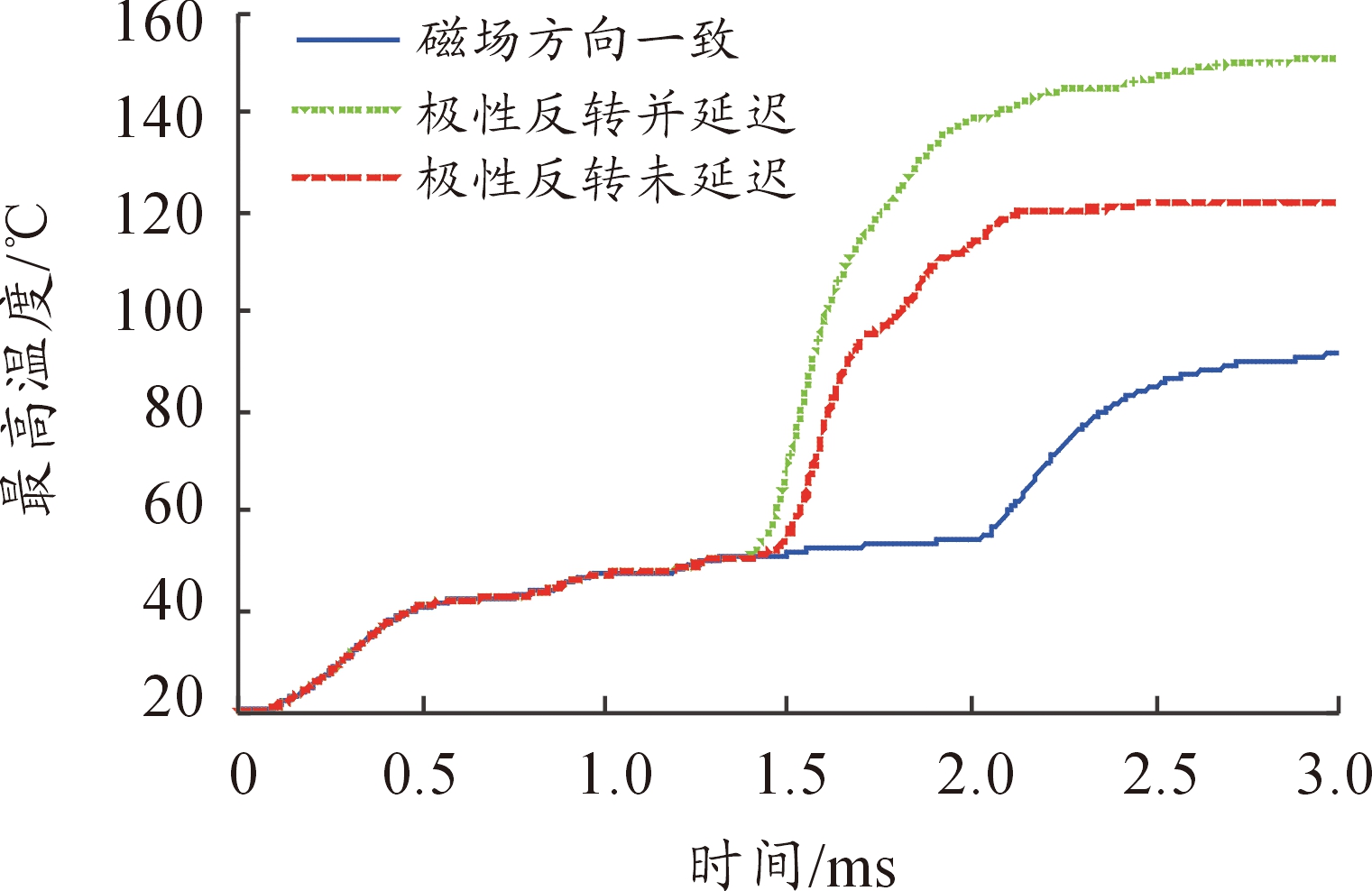

电枢电流丝的最高温升如图8所示。可见极性反转造成电流丝温升陡增,这是由于第3级线圈电流衰减,而与其极性相反的第4级线圈电流增强,它们感生出的同向电流丝电流叠加后幅值陡增。

图8 电流丝的最高温升

4 结论

1) 电枢虽然在极性反转初期会受到巨大的制动力,但是通过延迟触发极性反转线圈,电枢最终出口速度和能量转换效率要高于磁场方向一致的情况。

2) 极性反转后电枢电流丝电流显著增大,导致电枢温升幅值陡增。

3) 采用自适应计算的方式导致加速度下滑,当下滑到一定阈值后,采用极性反转能抬升加速度,提高电枢出口速度和能量转换效率。

[1] WANG Y,RICHARD M A,CHENG S.Physics of electric launch[M].Beijing,China:Science Press,2004.

[2] KAYE R J.Operational requirements and issues for coilgun EM launchers[J].IEEE Transactions on Magnetics,2005,41(1):194-199.

[3] LU J Y,MA W M.Investigation of phase unbalance characteristics in the linear induction coil launcher[J].IEEE Transactions on Plasma Science,2011,39(1):110-115.

[4] LIU K P,XIAO Z R,NIU X B,et al.Research of varying frequency driving scheme for asynchronous induction coil launcher[J].IEEE Transactions on Plasma Science,2017,45(7):1567-1573.

[5] KAYE R J.Design and performance of sandia’s contactless coilgun for 50 mm projectiles[J].IEEE Transactions on Magnetics,1993,29(1):680-685.

[6] TAO X,WANG S H,HUANGFU Y P,et al.Geometry and power optimization of coilgun based on adaptive genetic algorithm[J].IEEE Transactions on Plasma Science,2015,43(5):1208-1214.

[7] 金洪波,曹延杰,王旻,等.基于过载控制的多级同步感应线圈发射器优化分析[J].高电压技术,2014,40(4):1180-1185.

[8] ZHANG T.Investigation of magnetic field arrangement on launching performance of multistage synchronous induction coilgun[J].IEEE Transactions on Plasma Science,2017,45(7):1436-1442.

[9] 张朝伟,李治源,陈风波,等.感应线圈炮的电枢受力分析[J].高电压技术,2005,31(12):32-34.

[10]王莹,肖峰.电炮原理[M].北京:国防工业出版社,1995.

[11]关晓存,鲁军勇.多级感应线圈炮最优发射控制策略[J].强激光与粒子束,2014,26(5):1-7.

[12]牛小波,刘开培.多级同步感应线圈发射器的自适应设计研究[J].电工技术学报,2018,33(15):234-240.

[13]SHOKAIR I R,COWAN M,KAYE R J,et al.Performance of an induction coil launcher[J].IEEE Transactions on Magnetics,1995,31(1):510-515.

[14]关晓存,雷彬,李治源.单级感应线圈炮场路耦合运动时步有限元分析[J].电工技术学报,2011,26(9):138-144.

[15]刘守豹,阮江军,杜志叶,等.感应线圈炮性能的场路耦合分析[J].电工技术学报,2010,25(12):1-7.

[16]国伟,张涛,苏子舟,等.同步感应线圈炮的电枢减速特性[J].高电压技术,2014,40(4):1173-1179.