非致命武器是军队和执法部门在维稳和处置暴骚乱等任务中广泛使用的武器,主要通过使目标产生失能性生理反应而暂时失去抵抗能力,但不对其产生致命性伤害[1]。防暴动能弹是发展较早、使用较为广泛的一类非致命武器,也称防暴致痛弹,是利用弹丸的飞行动能打击有生目标,使之致伤致痛,从而失去抵抗能力或行动受到抑制的一种警用非致命弹种。防暴动能弹弹丸多采用密度较小的柔韧材料制成,比如国内97式18.4 mm橡皮弹弹丸的主要材料是硬橡胶,06式18.4 mm布袋弹为内裹铅砂的布袋弹丸,美军40 mm泡沫棒弹的弹丸材料为泡沫棒胶,以及MP-4-R3硬橡胶射弹的弹丸材料为热固性塑料等,这些柔性弹丸对目标的拒止作用主要是通过弹丸对肌体的钝性冲击或低侵彻来实现[2]。目前,公安和武警部队主要配备18.4 mm系列防暴枪,在维稳和执法过程中发挥着较大作用,配备的防暴动能弹主要有06式18.4 mm布袋弹、97式18.4 mm橡皮霰弹和97式18.4 mm橡皮弹等。国外装备的动能弹种类比较多,有橡皮弹、豆袋弹、木棍弹、海绵弹等。

虽然防暴动能弹设计目的是使目标暂时失能,不造成过度伤害,但由于使用过程对有生目标的损伤缺少科学的评价,从而不可避免地导致对目标造成超出预期的非必要伤亡。国内外就曾发生多起防暴动能弹致人伤亡的案例。例如,2008年云南孟连县发生的“云南孟连事件”就是由于使用18.4 mm防暴枪发射橡皮弹进行自卫而致两人死亡;2002年南京暴力袭警事件两人被18.4 mm橡皮弹击中,经抢救无效死亡[3];2014年2月广州一名押钞员在押运途中防暴枪走火致其死亡[4];国外,1970年北爱尔兰内乱中军方使用橡胶子弹造成2人死亡,17人永久性残疾[5];以色列国防军在1987年至1993年为威慑巴勒斯坦平民使用橡皮子弹和塑料子弹造成20多人死亡[6];Jeff等曾报道了一名40岁男子因拒捕被警察使用布袋弹射击,多处出现钝伤和贯穿伤[7]。因此,为减少防暴动能弹引发过度伤害的可行性,对其致伤威力和损伤风险进行科学评估显得极为必要。

1 防暴动能弹钝击损伤评估研究现状

1.1 钝击损伤评估标准研究现状

美国在60年代开始就对防暴动能弹致伤机理进行研究,获得了大量具有研究价值的实验数据和数学模型。目前,对防暴动能弹致伤威力的评估主要依据有动能标准、比动能标准、钝性标准(BC)、粘性标准(VCmax)、动量标准以及冲击脉冲标准等,但是还没有普遍被接受的科学评估方法。相比于国外,国内对防暴动能弹钝击损伤评估研究起步较晚,但近几年也取得了较为丰硕的成果,为国内防暴动能弹致伤威力评估的深入研究奠定了一定基础。

1.1.1 基于动能标准评估动能弹致伤威力

防暴动能弹对目标造成的伤害主要是潜在的钝性伤或贯穿伤。当防暴动能弹作用于目标时伴随有能量的转移,通常认为当投射物的动能达到一定界限时,超过目标组织所能够承受的最大极限,就会对目标组织造成破坏。不同国家在动能弹丸动能标准的阈值确定上存在较大分歧,如法国规定为39J、德国和美国规定为78J、我国沿用20世纪50年代苏联规定的98 J[1]。此外,美国陆军通过实验获得了一组动能阈值[8],即冲击能值在40~120 J之间被认为会造成危险伤害(如擦伤、肋骨骨折、脑震荡等),冲击能值大于120 J被认为会造成严重损害(如颅骨骨折、心脏和肾脏破裂、肝脏破裂、出血等)。

1.1.2 基于比动能标准评估动能弹致伤威力

防暴动能弹致伤威力除了与动能相关外,还与弹丸横截面积有关,即比动能,国内外对此都进行了相关研究。Bir[9]的钝击测试实验结果表明,50%贯穿风险所需的能量密度从前肋骨位置(p=0.000)的23.99 J/cm2变化到后肋骨位置的52.74 J/cm2(p=0.001)。Drapela[10]研究表明比动能高于6 J/cm2能引起劝阻性疼痛,低于10 J/cm2可防止皮肤被贯穿,对眼睛造成不可逆转伤害仅需2.5 J/cm2。朱光涛等[11]使用Matlab软件研究了某型橡皮动能弹的外弹道,通过仿真实验,得到了弹丸速度随时间和距离的变化规律,以及不同射角条件下弹丸速度衰减规律,验证了弹丸的有效作用距离和在不同距离上对有生目标的作用效果。赵法栋等[12]也基于Matlab/Simulink与M文件相结合进行防暴动能弹弹道仿真,根据杀伤能力标准中的动能标准和比动能标准验证了防暴动能弹作用范围和致伤威力。刘硕[13]、周龙伟[14]等也研究了防暴动能弹比动能与致伤威力之间的关系。目前我国将防暴动能弹的比动能阈值区间确定为10~26 J/cm2。然而,柔性防暴动能弹在打击目标时具有很好的延展性,有可能出现随着射击距离增加动能减小,但比动能基本不变甚至增大的情况,依据现行防暴动能弹威力标准[15]无法有效评估柔性防暴弹的致伤威力[16]。

1.1.3 基于钝性标准(BC)评估动能弹致伤威力

动能弹在设计和生产前后,分别需要通过设计标准和损伤标准进行安全性验证。钝性标准(BC)[17]是设计标准的一种,它是美军在20世纪70年代研究的一种被广泛使用的经验模型,该模型依据大量有关弹丸钝击的文献资料和数据而构建,其计算式为:

(1)

式(1)中: M为弹丸质量(kg);V为弹丸速度(m/s);D为弹丸直径(cm); W为被钝击目标体重(kg); T为目标体壁厚度(cm)。式(1)中,分子代表了弹丸的动能,分母包含了目标的特征,这些特征与弹丸撞击目标的耐受度相关。

钝性标准(BC)被广泛用于动能弹的钝击研究。例如,Matthias等[18]基于钝性标准来预测人类头部和胸部的受击损伤情况,实验中结合简明创伤定级标准(Abbreviated injury scale,AIS)[19]对胸部和头部进行创伤评估。在评估胸部冲击时,两种射击装置的钝性判据值均高于胸部临界BC值0.37,这表示持续发生AIS 2(中度损伤)或AIS 3(严重损伤)胸骨损伤的风险为50%,试验撞击的最大BC值(1.106)高于AIS 4(重度损伤)对应的钝性判据值。在头部撞击损伤风险方面,这两种射击装置的试验结果都远远超过了头部临界钝击标准值1.61,表示有50%的颅骨骨折风险。因此在研发动能弹丸时可以利用钝性标准对防暴动能弹致伤威力进行评估,目前国内还没有使用钝性标准(BC)对防暴动能弹进行损伤评估研究的报道。

1.1.4 基于粘性标准(VCmax)评估动能弹致伤威力

粘性标准(VCmax)是汽车工业为评估高速撞击的伤害风险而开发的一种实验性评估标准。然而,钝性弹道冲击与汽车碰撞事故在钝击受力面积、持续时间以及撞击物的质量和速度等方面都有较大差异,将粘性标准(VCmax)用于研究弹丸钝击需要展开进一步研究。Sturdivan等[17]通过实验分析比较BC和VCmax评估钝性弹道冲击损伤风险的能力,其结果基本相同。只是其测量方法不同,BC是使用输入参数预测,VCmax是测量身体的冲击响应。Bir等[20]通过进一步的研究表明,BC可以用于动能弹药的研制,VCmax可以用于冲击损伤风险的检测。Thotal等[21]为了评估高速弹射物造成的钝性损伤,对设计开发的胸部机械替代物MTHOTA进行仿真实验,将得到的力-时间、位移-时间和力-位移响应与韦恩州立大学的研究人员开发的人体响应走廊进行比较,并通过调整设计参数使冲击响应与人体响应走廊相关联,从胸腔替代物MTHOTA中得到的粘性判据(VCmax),即胸部最大位移与胸部变形速率的乘积,可用于预测胸部冲击损伤。同时,Thotal等[22 ]研究非致命弹丸弹头材料时,基于胸腔替代物MTHOTA对三种材料的弹丸使用VCmax对胸部损伤进行评估,给出的VCmax计算式为:

VCmax=S(Ymax/D)·(Ymax/T)

(2)

式(2)中: VCmax为粘性损伤峰值(m/s);S为冲击板比例因子;Ymax为冲击板的最大位移(mm);D为冲击板的虚拟常数;T为冲击板达到最大位移的时间(ms)。

国内通常使用猪、羊等活体动物测试动能弹冲击目标时的响应。例如,蒲利森等[16,23-24]为测试布袋弹的致伤威力进行了多次试验测试,分别进行了模拟介质实验和生物损伤实验。生物损伤实验是根据成人标准体重的皮下脂肪厚度、胸壁厚度、腹壁厚度,结合人与动物组织器官结构特点,将不同距离射击动物的伤情推测到人,从而评估防暴动能弹的致伤效应。

1.1.5 基于冲击动量标准评估动能弹致伤威力

防暴动能弹在冲击目标时的动量也与目标损伤程度息息相关,虽然弹丸在冲击时身体组织会吸收部分能量,但冲击能量太大就会造成组织破坏。美国的Pavier等[25]采用Split Hopkinson Pressure Bar(SHPB)系统对泡沫弹头进行了动态性能测试,然后测量刚性力壁上的冲击力获取载荷数据,最后对猪尸体的孤立胸腔进行射击,以研究弹丸冲击点附近的反应(胸壁位移、肋骨加速度和应变、肋骨骨折等),研究结果表明目标冲击响应的严重程度主要与冲击脉冲和冲击动量有关。然而,由于弹丸结构、弹道特性与冲击响应是不可分割的,因此要达到预期的目标(控制非致命武器的损伤水平),就需要准确了解生物体的各个部分对钝性冲击的反应。

1.1.6 基于冲击脉冲标准评估动能弹致伤威力

许多研究认为动能或能量密度是影响弹丸终点效应的唯一参数,但是也有研究表明弹丸冲击脉冲对终点效应有很大影响。Julien等[26]用两枚不同质量的40 mm弹丸在动物替代品上进行了射击试验,结果表明,动能、口径不足以区分两种弹丸的损伤潜力,动量、形状和阻抗等参数对弹丸与胸部的相互作用和终点效应有影响,并利用有限元模型验证了实验结果,即传输脉冲是影响胸部位移的一般性因素。Langlet等[27]利用猪胸壁做钝击实验,并建立三维有限元模型对实验进行对比验证,研究表明冲击响应的强弱程度主要与肋骨断裂引起的结构软化后转移到胸壁的剩余脉冲有关,在研究考虑的材料和弹道参数范围内,无论泡沫弹丸结构规律如何,较重的弹丸总比较轻的弹丸产生更高的脉冲。因此,冲击脉冲与防暴动能弹的致伤威力有较大关系。

综上所述,国内外对防暴动能弹致伤威力的研究已有了颇为丰硕的成果,为今后开展相关研究提供了丰富的参考参照。但是,目前评估防暴动能弹致伤威力的方法主要依靠单个标准进行评判,考虑的影响因素并不全面,存在较大的局限性,还需要基于现有研究成果研究出能够全面评估防暴动能弹致伤威力的新的评估标准。

1.2 人体重要器官的损伤量级

从国内外文献报道的关于防暴动能弹致伤致残致亡案例来看,弹丸冲击头部、胸部等脆弱部位是造成人员伤亡的重要致因。如1970年北爱尔兰处置内乱使用橡胶弹造成90例病人中,54%是因为头颈部受到冲击,22%是因为胸部受到冲击,1例死于严重的脑损伤和颅骨骨折,1例死于胸部受伤[5];1987年至1993年巴以冲突中使用橡胶弹和塑料弹致17人死亡,10人死于脑损伤,2人死于心肺损伤[6]。因此,人体头部、胸部等脆弱部位的损伤量级对防暴动能弹的设计、研制具有重要指导意义。

1.2.1 人体头部损伤量级

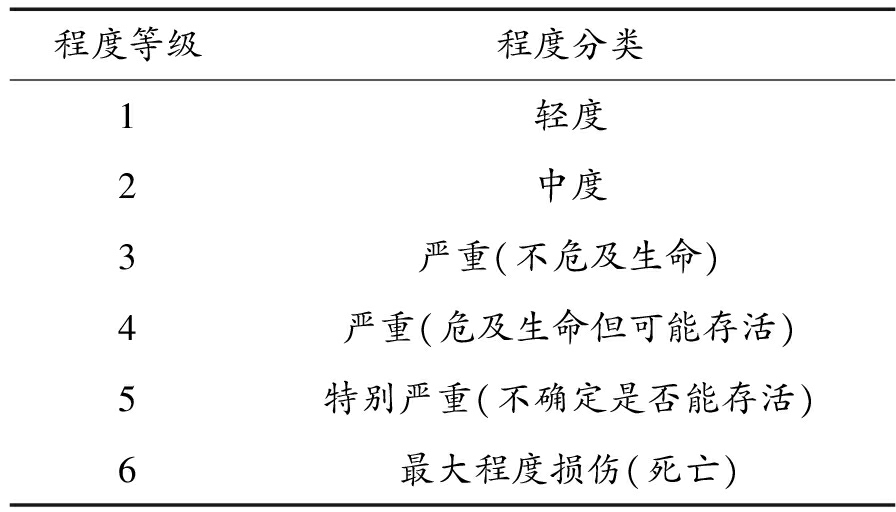

头部损伤主要从两个特征进行初步评估,一是脑损伤,即存在意识的改变或缺失,如脑震荡;二是颅骨损伤,如颅骨骨折,这两点是致人伤亡的主要原因。同时,美国研究人员为摸清人体损伤与汽车事故之间的关系,确认了适用于头部的六种不同程度的“简明损伤定级”(见表1)[28]。David等[29]为建立人体面部钝性弹道走廊,基于弹丸钝性冲击六具尸体和假人的实验表明,面部弹道冲击额头、颧骨和下颌骨的初始人体耐受水平分别为6.0 kN、1.6 kN和1.9 kN。Oukara等[30]用XM1006防暴动能弹进行仿真实验,推导出头部最大承受力为:

(Fhead)max XM=0.083(vXM/10)2.585

(3)

式(3)中: (Fhead)max XM是人体头部对XM1006防暴动能弹的最大承受力(kN);vXM是XM1006防暴动能弹的冲击速度(m/s)。这些数据为评估防暴动能弹钝击人体头部损伤等级提供了依据。

表1 简明损伤定级(适用于头部损伤)

程度等级程度分类1轻度2中度3严重(不危及生命)4严重(危及生命但可能存活)5特别严重(不确定是否能存活)6最大程度损伤(死亡)

1.2.2 人体胸部损伤量级

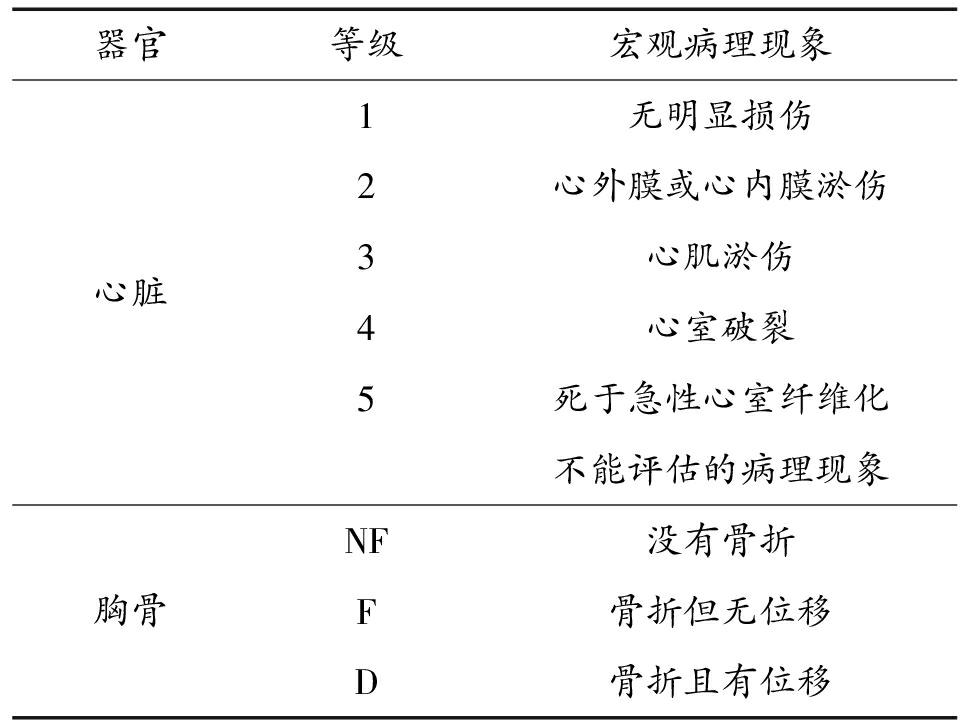

防暴动能弹对人体胸部的钝击损伤主要体现在心肺损伤和胸骨、肋骨骨折。多名研究人员曾对胸部损伤评估进行研究,Pavier等[26]基于低致命弹丸射击动物试验表明,肋骨断裂数与胸壁局部最大位移有关。Liman等[31]为评估肋骨骨折数与相关损伤之间的关系,通过对1490例胸部钝性损伤患者进行回顾性分析,表明胸部外伤的死亡风险与超过两根肋骨骨折、年龄大于60岁、ISS(损伤严重程度评分)大于或等于16有关。COOPER等[32]为研究胸壁位移与胸部损伤程度的关系,对心脏和胸壁损伤等级进行了分类(见表2)。基于COOPER的损伤等级分类,可结合损伤评估标准对胸部钝击损伤严重程度进行评估研究。

表2 心脏和胸骨损伤等级分类

器官等级宏观病理现象心脏1无明显损伤2心外膜或心内膜淤伤3心肌淤伤4心室破裂5死于急性心室纤维化不能评估的病理现象胸骨NF没有骨折F骨折但无位移D骨折且有位移

1.3 钝击损伤评估方法研究现状

1.3.1 基于生物体试验的钝击损伤评估研究

1) 尸体试验

国外基于人类尸体(PMHS)测试动能弹丸冲击响应的研究较多。虽然尸体缺乏张力,但尸体仍然是人体试验的最可靠的替代品,因此,使用未经防腐处理的尸体作为替代品已被普遍接受[18]。如Bir[20,33]采用弹道式空气炮冲击PMHS获得了人类胸部钝性冲击的响应走廊,绘制了力-时间、力-位移、时间-位移曲线。Prato等[34]为比较人类尸体与大型动物在解剖学和生理学方面的优缺点,用两种不同速度的弹丸冲击12具尸体和19只麻醉猪的胸腔,比较40 kg重的猪和人的胸壁行为,结果表明猪胸壁的运动大于人的胸壁运动,但人的响应程度往往大于猪的响应,而且猪的骨头比人类的骨头更有弹性。但是,将人类尸体用于弹道研究可能会引发伦理问题。

2) 动物试验

在弹道学研究中,马、牛、山羊、绵羊、狗和猪在内的活的和死的动物都广泛被用于钝击损伤研究[35],其中使用较多的动物是猪和羊,因为猪与人的皮肤组织十分相似,是大面积烧伤中异皮的提供者[36],主要区别在于猪的皮肤壁厚比人的略厚;同时羊的皮肤组织结构也与人的相似[37],但是羊的胸腹壁厚度比人的要低。因此,国内通常用猪和羊作对比实验评估防暴动能弹致伤效应。如蒲利森等[16,23-24]用防暴动能弹钝击活的猪和羊,从而推测出动能弹作用于人体时的致伤威力。但是,相关科学研究中使用大型活体动物同样会引起伦理和道德问题,必须要经过仔细审查方可使用[35]。

1.3.2 基于生物替代品的钝击损伤评估研究

致伤效应实验是开展创伤弹道学研究的重要方法之一,可以通过进行弹丸射击生物或者其模拟物的实验,来研究弹丸对人员的杀伤效应和致伤机理。由于弹丸射击生物实验成本较高、难度较大、程序复杂,而且受伦理道德的约束,通常采用非生物实验法进行相关研究,通过获取模拟物的破坏情况,判定武器弹药的致伤威力[39]。

1) 肥皂、粘土

近几年,许多不同的弹道损伤替代物得到了利用。如肥皂、明胶、粘土、动物、假人和其他材料。某些模拟物,如肥皂和粘土,密度与肌肉组织相似,粘塑性大,是非弹性的,弹丸侵彻后会形成一个永久性的变形腔,它们提供了保持永久记录和确定能量转移的能力,是研究弹丸能量转移的理想材料。例如,Sebastian等[40]为研究泰瑟®增程电子弹(XREP®)的弹道损伤潜力,选用肥皂模拟皮肤和组织,实验中肥皂被人造皮肤和衣服覆盖,通过分析,肥皂具有与创伤弹道相似的特性;马志伟等[41]选用肥皂模拟机体组织,进行了不同霰弹在不同射击距离上的终点效应实验,根据霰弹子对靶标的侵入深度来推导霰弹子的能量衰减及比动能衰减规律,从而评价其创伤能力。但是,皮肤贯穿并不是弹丸路径的临时和永久空腔[42],肥皂、粘土缺乏人体组织的粘弹性,基于肥皂、粘土获得的实验结果需要根据其特性进一步分析研究。

2) 明胶

明胶的密度与肌肉相近,其物理响应也与生物体的肌肉响应相似,具有丰富的弹性,因此,明胶是研究轻武器杀伤效能评估最受欢迎的模拟物[43]。例如,曾鑫等[44]借助长白猪和明胶靶进行非侵彻条件下目标内部压力衰减试验研究。试验结果表明,猪体和明胶靶在相同条件下侵彻时测试结果呈现出良好的一致性,两者的压力峰值拟合曲线吻合较好。但是猪体的压力峰值衰减比明胶的要快,造成此现象的原因主要是猪体的各类组织。该试验表明,某些条件下明胶可以反映猪体的冲击响应,但是并不能完全等效猪体。推测到人也是同理,由于明胶内部都是均匀的,而人体有皮肤、骨骼和组织等不同的成分[38],使用明胶进行钝击试验研究得出的结果会存在局限性,也不能否定其优点。

3) 假人

基于人体结构构建假人模型进行动能弹冲击实验,可以避免实验中存在样本获取困难和可能引发的道德与伦理问题。其基本原理是通过在假人内部安装各类传感器,在冲击实验过程中,传感器反馈弹丸冲击位置的速度、加速度、位移等结果,从而为研究人员评估动能弹丸致伤威力提供依据。如Jonsson等[45]设计了一个人体测量假人,专门用于爆炸、钝击和弹丸测试。祁伟等[46]使用HybridⅢ第50百分位国际标准假人进行胸部钝击实验,获得了预期的实验结果。

1.3.3 基于数值仿真的钝击损伤评估研究现状

在受测试成本或环境条件等的制约下,计算机仿真实验比实物实验具有更大优势。在ANSYS、ABAQUS、LUSAS、MATLAB等计算机软件辅助下,对具体实验进行仿真模拟,可以缩短研制周期,节省计算资源。Thota等[21]提出了一种胸部机械替代物MTHOTA有限元模型,与传统的胸部有限元模型相比,该模型实现了VCmax的精确计算,只需要进行一次仿真且不会有歧义,用于验证非致命弹药、胸部防护装具等较为合适。BODO等[47]为研究弹丸与人体相互作用造成贯穿或钝伤的可能性,在人体躯干数值有限元模型(HUByx有限元模型)中应用流体力学弹塑性本构关系来模拟软组织的行为并评估其损伤风险,得到了与Bir实验走廊一致的生物响应。王玉华等[48]通过ANSYS/LS-DYNA有限元仿真软件对高速子弹侵彻过程进行数值模拟,该方法与采用简化理论模型近似分析的方法相比,在弹靶模型的建立、侵彻过程运动方程的求解以及计算结果的精度和可靠性方面具有不可替代的优势。以上研究表明,利用有限元模型进行仿真研究具有安全、精确、可靠、重复性强、研制周期短的特点,而且不涉及道德和伦理的问题。

2 存在的问题

通过对国内外防暴动能弹钝击损伤相关研究现状的分析,国内对该问题的研究还存在如下问题:

一是国内外虽然都对防暴动能弹致伤威力进行了研究,并且已经采用了多种研究方法,但评估过程中考虑的因素并不全面,没有一种能够让整个学术界普遍接受的损伤评估方法。

二是国内对防暴动能弹的致伤威力相关研究较少,主要是从动能弹丸的动能、比动能和活体动物生物响应、生物替代品侵彻效应、数值仿真等方面进行研究,对钝性标准(BC)、粘性标准(VCmax)、冲击动量和冲击脉冲等评估标准的研究还比较少。

三是受到道德和伦理的约束,国内较多利用假人和生物替代品进行实验,利用人类尸体、活体动物等生物模型进行研究的较为少见。

四是防暴动能弹钝击损伤研究过程较为复杂、资源消耗大,国内运用有限元模型进行钝击仿真的研究依然较少。

3 防暴动能弹钝击损伤评估主要研究趋势

3.1 建立广泛适用的评估标准

从国内外防暴动能弹钝击研究现状来看,损伤评估标准有动能标准、比动能标准、钝性标准(BC)、粘性标准(VCmax)等,但是对防暴动能弹致伤威力进行评估普遍运用单个标准,使评估结果存在较大局限性。因此,需要将可能影响防暴动能弹致伤威力的因素综合考虑,形成评判致伤威力的组合标准,在确保评估结果准确可靠的前提下使其广泛适用于研究不同材料、不同密度、不同结构的防暴动能弹和冲击目标,将是未来重点研究方向。

3.2 开展精确可靠的有限元仿真

近几年,基于有限元仿真模型研究防暴动能弹钝击效应越来越受到科研人员青睐。与生物试验相比,有限元模型仿真实验具有数据易于获取、可重复性强、准确度高且不涉及法律与道德伦理等优势;与生物替代品试验相比,仿真实验具有计算精度高、消耗资源少等优势,鉴于此,基于有限元仿真的防暴动能弹致伤威力研究不仅会节约成本、缩短研制周期,而且可以有效提升实验研究的准确性和可靠性。

3.3 构建准确高效的预测模型

当前,公安和武警部队等执法部门使用防暴动能弹处置突发情况的时机越来越多,越来越频繁,让一线力量在处置情况时能够准确预判防暴动能弹的致伤威力,将会大大提升情况处置的成功率,减少安全事故发生,而基于遗传算法的人工神经网络(GA-BP)[49]则可以实现这一目标。通过提取大量相关文献数据,结合自身开展实验测试和仿真研究的数据,采用遗传算法GA优化BP神经网络对数据进行训练和预测,可达到精确预测防暴动能弹致伤威力的效果。同样,其他基于深度学习理论的预测方法也可以实现此目的。

4 结论

防暴动能弹种类多、用途广,但是也有将人致伤致亡的可能。本文主要介绍了国内外防暴动能弹钝击损伤评估方法研究现状和研究中常用的工具、材料模型,通过对比国内外的研究方法,发现了现有国内研究方法上的不足。总体来说,为维护国家安全和社会稳定,设计和研发能够有效预测防暴动能弹致伤威力的新的评估方法势在必行。在未来发展中,防暴动能弹致伤威力的准确预测将在公安和武警部队遂行执法任务时体现出巨大价值,同时,也能为防暴动能弹的改进和研发提供技术支撑。

[1] 赵陕冬,马永忠.非致命武器与警用器材[M].北京:兵器工业出版社,2005,01.

[2] 战仁军,汪送,马永忠.非致命武器装备[M].北京:国防工业出版社,2017,01.

[3] 向爱和.防暴枪弹致死2例分析[J].中国法医学杂志,2003,18(5):311-316.

[4] 林静.广州一押运员捡手机时枪支走火头部中弹身亡[N].广州日报,2014-2-9.

[5] MILLAR R,RUTHERFORD W,JOHNSON S,et al.Injuries caused by rubber bullets:a report on 90 patients[J].Brj Surg,1975(62):480-6.

[6] HISS J,HELLMAN F N,KAHANA T.Rubber and plastic ammunition lethal injuries:the Israeli experience[J].Medsci Law,1997(37):139-44.

[7] GRANGE J T,KOZAK R,GONZALEZ J.Penetrating Injury from a Less-Lethal Bean Bag Gun[J].The Journal of TRAUMA® Injury,Infection,and Critical Care,2002,53(5):997-1000.

[8] KNEUBUEHL B P,COUPLAND R M,ROTHSCHILD M A,et al.Wundballistic Grundlagenund Anwendungen[M].Spring-Verlag,Berlin/Heidelberg/New York,2008.

[9] BIR C A,STEWART S J,WILHELM M.Skin Penetration Assessment of Less Lethal Kinetic Energy Munitions[J].J Forensic Sci,2005,50(6):1-4.

[10]DRAPELA P,LORENZO R, LAMPERT S.How to quantify the effects of non-lethal kinetic weapons[C]//Proceedings 24th International Symposium on Ballistics,New Orleans,LA,22-26 September,2008:1284-1288.

[11]朱光涛,马永忠,马志伟,等.基于Matlab的某型橡皮动能弹外弹道仿真研究[J].弹箭与制导学报,2016,36(5):105-108.

[12]赵法栋,庄弘炜.基于Matlab/Simulink的防暴动能弹弹道仿真[J].装备制造技术,2009(10):51-53.

[13]刘硕,陈毅雨,朱光涛,等.基于LS-DYNA的橡皮碰击弹非致命效应仿真研究[J].计算机测量与控制,2016,24(11):171-173.

[14]周龙伟,李红梅,施绍用,等.18.4mm橡皮霰弹对动物致伤后生物学效应及X线表现[J].现代生物医学进展,2014,14(18):3456-3461.

[15]王克臣,孙晓棕,王维广,等.GJBZ20262—95防暴动能弹威力标准[S].北京:中国人民解放军总参谋部,1995.

[16]蒲利森,徐鹏,张正飞.警用18.4mm布袋弹威力测试[J].测试技术学报,2013,27(5):406-610.

[17]STURDIVAN L,VIANO D,CHAMPION H.Analysis of injury criterion to assess chest and abdominal injury risks in blunt and ballistic impacts[J].Journal of Trauma:Injury,Infection and Critical Care,2004,56(3):651-663.

[18]FRANK M,BOCKHOLDT B,PETERS D,et al.Blunt Criterion trauma model for head and chest injury risk assessment of cal.380R and cal.22 long blank cartridge actuated gundog retrieval devices[J].Forensic Science International,2011(208):37-41.

[19]CYRIL R,NESTOR N,ALEXANDRE P,et al.An Hybrid Experimental/Numerical Methodto Assess The Lethality of A Kineticenergy Non-Lethal Weapon System[C]//27th International Symposium on Ballistics Freiburg,Germany,April 22-26,2013: 22-26.

[20]BIR C,VIANO D C.Design and Injury Assessment Criteria for Blunt Ballistic Impacts[J].The Journal of TRAUMA® Injury,Infection,and Critical Care,2004(11):1218-1224.

[21]THOTAL N,EPAARACHCHI J,LAU K T.Development and validation of a thorax surrogate FE model for assessment of trauma due to high speed blunt impacts[J].Journal of Biomechanical Science and Engineering,2014,9(1):1-22.

[22]THBTAL N,EPAARACHCHI J,LAU K T.Evaluation of the performance of three elastomers for non-lethal projectile applications[J].EPJ Web of Conferences 94,03002,2015:1-7.

[23]蒲利森,李绪强,徐鹏,等.常温环境下38 mm软体变形弹生物致伤效应实验研究[J].现代生物医学进展,2014,14(22):4244-4248.

[24]蒲利森,李绪强,徐鹏,等.10 mm布袋弹致伤威力评估[J].弹道学报,2015,27(4):73-76.

[25]PAVIER J,LANGLET A,ECHES N,et al.Experimental study of the coupling parameters influencing the terminal effects of thoracic blunt ballistic impacts[J].Forensic Science International,2015,252:39-51.

[26]PAVIER J,LANGLET A,ECHES N,OISJACQUET J F.On ballistic parameters of less lethal projectiles influencing the severity of thoracic blunt impacts[J].Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering,2015,18(2):192-200.

[27]LANGLET A,PAVIER J,ECHES N,et al.Study of less lethal projectiles blunt impacts on the thorax by experiments on pig thoracic cages and numerical simulations[J].Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering,2015,18(1):1970-1971.

[28]JENNETT B.Assessment of the severity of head injury[J].Journal of Neurology,Neurosurgery,and Psychiatry,1976,39:647-655.

[29]VIANO D C,BIR C,WALILKO T,et al.Ballistic Impact to the Forehead,Zygoma,and Mandible:Comparison of Human and Frangible Dummy Face Biomechanics[J].The Journal of TRAUMA® Injury,Infection,and Critical Care,2004,56(6):1305-1311.

[30]OUKARA A,NSIAMPA N,ROBBE C,et al.Assessment of Non-Lethal Projectile Head Impacts[J].Hum Factors Mech Eng Def Saf,December 2017(1):3.

[31]LIMAN S T,KUZUCU A,TASTEPE A I,et al.Chest injury due to blunt trauma[J].European Journal of Cardio-thoracic Surgery:official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery,2003,23:374-378.

[32] COOPER G J,PEARCE B P,STAINER M C,et al.The Biomechanical Response of the Thorax to Nonpenetrating Impact with Particular Reference to Cardiac Injuries[J].The Journal of trauma,1982,22(12):994-1008.

[33] BIR C A.The evaluation of blunt ballistic impacts of the thorax[D].Michigan:Wayne State University,2000.

[34]PRAT N,RONGIERA S,FREMINVILLE H D,et al.Comparison of thoracic wall behavior in large animals and human cadavers submitted to an identical ballistic blunt thoracic trauma[J].Forensic Science International,2012,222(1/3):179-185.

[35]GARDE L.Gunshot Injuries:How They Are Inflicted.Their Complications and Treatment[J].Journal of the American Medical Association,1914,LXIII(17):1497.

[36] 许琴,徐新明,张东辉,等.新疆长白猪皮肤组织结构与人皮肤组织结构的比较[J].实验动物科学.2011,28(3):34-37.

[37]谢玲,孙红丹,石碧.四川黄羊皮组织结构的研究[J].皮革科学与工程,2004,14(3):20-26.

[38]HUMPHREY C,KUMARATILAKE J.Ballistics and anatomical modelling-A review[J].Legal Medicine,2016,23:21-29.

[39]梁化鹏,沈培辉,刘铁磊.可变形小口径枪弹侵彻肥皂试验[J].装备理论与装备技术,2018,39(2):83-85.

[40]KUNZ S N,ADAMEC J,ZINKA B,et al.Wound ballistic evaluation of the TASER® XREP ammunition[J].Int J Legal Med,2013,127(1):119-126.

[41]马志伟,马永忠,朱光涛,等.霰弹对人体杀伤效应的试验研究[J].弹箭与制导学报,2016,36(5):63-66.

[42]BIR C A,RESSLAR M,STEWART S.Skin penetration surrogate for the evaluation of less lethal kinetic energy munitions[J].Forensic Science International,2012,220(1/3):126-129.

[43]程可.轻武器杀伤元对明胶靶标侵彻的数值仿真研究[D].南京:南京理工大学,2012:硕士,47.

[44]曾鑫,周克栋,赫雷,等.非侵彻条件下猪体和明胶靶内压力衰减试验研究[J].振动与冲击,2014,33(8):96-99.

[45]ROBERTS J C,MERKLE A C,BIERMANN P J,et al.Computational and experimental models of the human torso fornon-penetrating ballistic impact[J].Journal of Biomechanics,2007,40(1):125-136.

[46]祁伟,庄弘伟,赵法栋.基于Hybrid Ⅲ胸部的非致命动能冲击响应测试方法[J].兵器材料科学与工程,2017,40(4):20-25.

[47]BODO M,BRACQ A,DELILLE R,et al.Thorax Injury Criteria Assessment Through Non-Lethal Impact Using an Enhanced Biomechanical Model[J].Journal of Biomechanical Engineering,2008,130(4):021022-1-021022-13.

[48]王玉华,黄凯明.基于ANSYS/LS-DYNA高速弹头冲击仿真[J].计算机测量与控制,2017,25(10):112-115.

[49]李伟超,宋大猛,陈斌.基于遗传算法的人工神经网络[J].计算机工程与设计,2006,27(2):316-318.