随着信息化技术的不断发展,智能化、无人化是未来的战争的发展方向。尽可能减少作战人员直接参与战斗,提高武器系统火力打击的快速反应能力和实际作战效能成为了未来战争的特点。武器站是适应未来战场对陆基武器平台快速反应和应急机动等多功能要求的新型武器系统[1],它即有适应城市、山地等快速机动作战和反恐、防暴、维和等低强度作战的现实需求,又有未来无人化装备的长远技术储备的需求。武器站作为装甲车载武器的一个新成员,为适应未来战场的要求,也需要实现自主化、智能化和无人化,智能辅助决策系统将发挥举足轻重的作用。

1 武器站的发展现状

1.1 定义及分类

武器站(Weapon Station):指不同武器或武器与观瞄、控制等不同功能模块的组合配置。其中,站(Station)强调的是具有独立功能的平台(可更换、提供环境)[2]。

武器站按照作战模式可分为反直升机武器站、反狙击手武器站、护航军舰武器站、城市作战专用武器站等。根据系统控制方式又可分为遥控式武器站、半自主式武器站和自主式武器站。其中半自主式和自主式武器站这种具有一定自主能力的武器站也称为“智能武器站”,国外称之为“无人战车”、“无人作战平台”、“地面无人自主系统”等。

1.2 国外研究现状

目前国外许多部队都装备有各种功能多样、结构不同的遥控武器站。如美军的M19式40毫米自动榴弹发射器的XM101通用遥控武器站、M240型7.62毫米机枪XM101通用遥控武器站(如图1所示),英军的“强制者”武器站,以色列遥控武器站(RCW-30)等等。

图1 XM101通用遥控武器站

这些武器站主要特点有:① 结构设计模块化,不仅能够安装多种武器,还能安装不同的传感器组;② 自动化程度较高,射手完成对目标测距后,火控计算机会自动装定射击诸元并调转武器到位,通过分离式瞄准线系统,还能实现不同弹道特性武器的自动瞄准[3];③ 射击稳定性好,通过运用减震稳定系统,能够确保车辆行驶和武器发射过程中准确地进行观瞄和射击。

随着技术的进步和未来作战的需求,美国首先开始研究地面无人战车。在伊拉克战争期间,美国就开始利用“利剑”(Swords)机器人对无人战车实战应用能力进行测试。其打击模块含M249型5.56 mm班用自动机枪、M240型7.62 mm机枪和巴雷特M82A1型12.7 mm半自动步枪以及40 mm榴弹发射器和多发喷火武器,无线电控制距离达1 km,在实战运用中取得了很好的效果。

目前国外典型的地面无人战车还包括美国“破碎机”无人战车、“粗锯齿”无人战车、ARPA无人战车、俄罗斯“天王星”-9履带式无人战车和以色列“前卫”无人战车等,这些都可以统称为智能武器站。

智能武器站是未来武器站的发展趋势,也是国外现在发展的热点,相比传统遥控武器站具有自主水平更高、远程操纵能力更强的优势,可以自主地对目标进行搜索、识别和攻击,还具有感知和预判能力、记忆和思维能力、学习能力以及行为决策能力等特点[4]。

1.3 国内研究现状

在“十五”和“十一五”期间,国内光电信息技术、光电信息与轻武器融合技术得到了快速发展[5],武器站的关键技术也实现了突破。许多科研所和军工厂开展了相关技术的研究工作,先后进行了通用遥控武器站、班组综合作战系统、机枪和榴弹发射器遥控武器站、轻型防空反导武器系统、以及小型遥控武器站等的研制。

相比国外先进武器站,目前国内武器站还存在以下问题:① 自主能力低,完全靠人直接操控所有的任务功能;② 动态射击稳定性差,连发射击精度和射击密集度低;③ 有线遥控距离有限,主要依靠人在车体内操作判断;④ 目标搜索和武器调转速度较慢,同时受限于人眼判别能力,往往无法及时发现快速移动的目标及失散的多目标。

为解决上述问题,当前国内开始研制一些无人作战平台,在第十届中国珠海航展陆战装备展区亮相了两款陆战遥控无人作战平台(如图2所示),其作战技术性能处于国内先进水平,主要用于执行侦察和作战任务。

图2 国内典型地面无人作战平台

这些无人作战平台,虽然已具备一定的自动化和数字化作战能力,但是根据美国陆军未来作战系统(FCS)自主水平标度[6],它们多处于“认可管理模式”的二级水平,系统针对选定的功能自主推荐行动,属于半自主式武器站。

因此,要实现自主水平很高的智能武器站,必须在信息处理技术、侦察探测技术、目标获取技术、无线通信技术、智能辅助决策技术等方面进一步加强研究,尤其需要智能辅助决策系统的应用,使计算机不仅可以提供全套的决策和动作选择方案,辅助人工决策,也可以逐步独立决定所有事情,自主工作,代替人工决策。

2 武器站智能辅助决策系统的特点、原理和关键技术

2.1 特点

武器站智能辅助决策系统是通过一系列知识处理方法来获取军事领域专家的知识和经验,并运用知识建模方法与语言,将知识结构化,形成决策知识库,然后采用合理的知识服务策略,根据特定的使命任务、战场环境和个性化知识需求进行智能推理和演绎过程的系统[7]。主要有以下特点:

1)对目标智能识别、跟踪的数据进行分析处理,实现对多个目标威胁判断和排序;

2)根据目标的威胁评估结果,对敌方的战术意图和行为进行预测,实时输出火力打击决策预案;

3)通过评估目标毁伤效果[8],辅助远程操控人员完成对战场态势的理解,实时输出辅助决策结果;

4)通过自学习系统标注人工决策过程,不断提高智能辅助决策准确性和效率。

2.2 工作原理

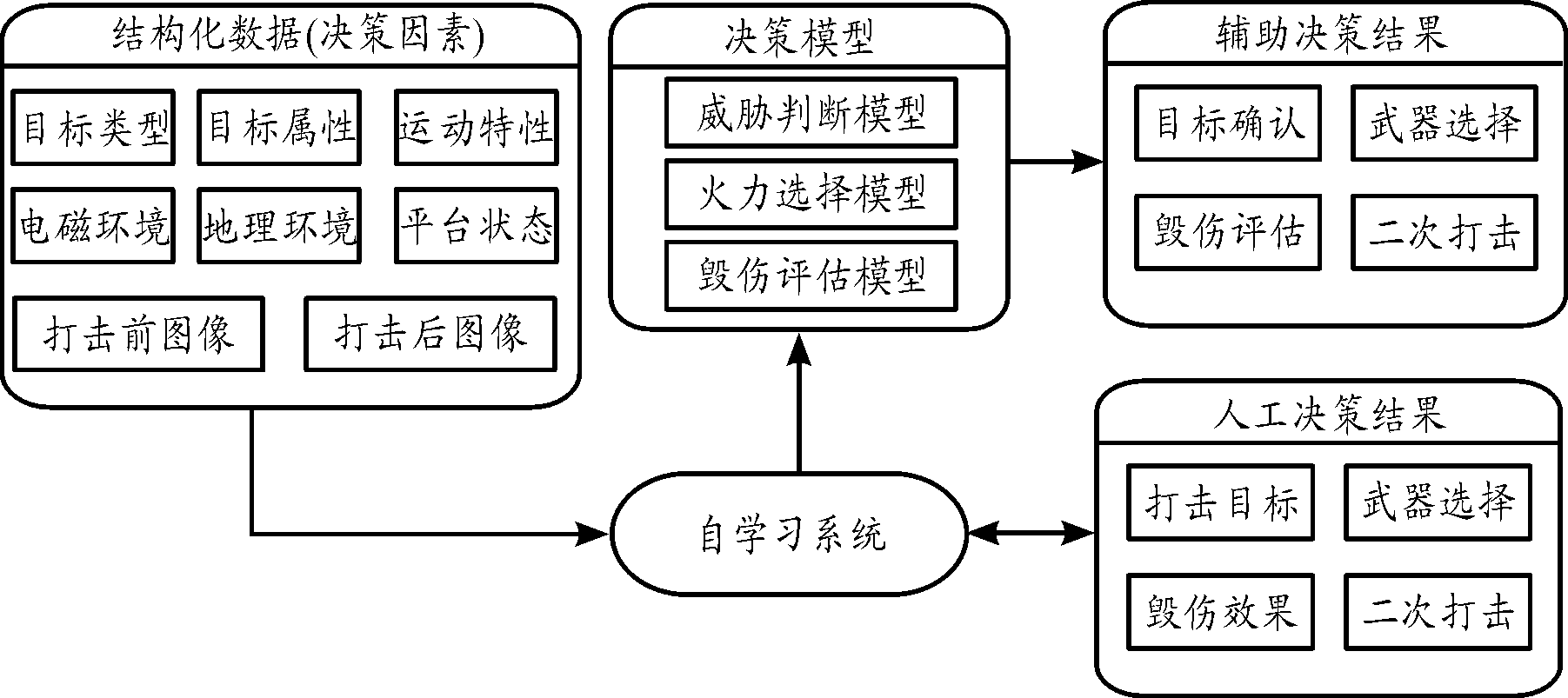

打击目标的智能化辅助决策是一个涉及战场环境、行动企图、敌情等多方面因素的复杂问题,系统会在对敌目标进行核实的基础上,进行科学合理的分析判断,其工作原理如图3所示。

首先系统通过观瞄设备(或其他传感器)来搜索对地或者对空目标,通过感知设备获取战场的环境信息,生成结构化的处理数据,其中包括目标属性、目标的类型、目标的运动特性等;随后这些数据传递到综合信息接口及处理模型并传送自学习系统,来进行决策模型的学习。

系统通过分析各类目标在体系作战中的关键作用、相互联系和依存关系及对我作战行动的威胁程度,来进行威胁的判断,确定目标的价值,对于威胁程度大的目标首先进行打击;通过分析目标的机动能力、外部形态、薄弱部位、隐蔽性、防护程度和毁伤要求,确定目标的抗毁性,以此来选择武器的类型,对于地面撞见目标来说将选择导弹/榴弹来进行打击,对于集群目标将采用榴弹/机枪来进行打击,对于低空目标将采用导弹/机枪来进行打击;通过分析目标对我作战行动妨碍程度和对我的打击强度,判断我对目标打击的迫切性;通过分析我打击目标的收益、打击目标的成功概率、可能造成的附带损伤或次生灾害等,确定打击目标的效费比。

自学习系统对外输出威胁判断模型、火力选择模型和毁伤评估模型,这三个模型形成了基础的辅助决策依据,经过无线传输模型传递到操控终端给人工决策提供必要参考。远端的操作员在辅助决策信息的支持下,综合各种情况,给出最终的人工决策,并把相关的信息传递回自学习系统作为反馈;自学习系统会根据这些决策信息对于已有的三个模型进行更新,优化模型参数,逐步提高各个模型精度。

在整体的学习过程中,有两个闭环系统[9]:一个是智能识别的闭环,这个闭环的任务就是不断的提升目标识别的准确性为智能辅助决策提供必要的数据支持;另外一个闭环就是决策的闭环,这个闭环的任务是通过不断的比对自主决策的输出和人工决策的输出,通过机器学习手段来不断学习人的决策过程,不断提升系统的自主决策能力,从而为人工决策提供有力的帮助。

图3 工作原理图

2.3 关键技术

2.3.1 目标威胁评估

目标威胁评估是进行火力打击决策的前提,是智能武器站作战决策过程中的重要一环。合理的威胁评估模型是求取综合威胁值的基础,是提高评估效果的关键[10]。

目标对武器站产生威胁大小,主要取决于目标打击能力和打击意图两个方面。目标打击能力由目标本身固有火力性能以及某一时刻目标的射击距离等射击参数决定。目标打击意图指目标实施打击行动的可能性,根据目标动向进行判断。选取目标类型、相对距离、相对速度、打击角度和攻击状态五个指标[11],以构建无人战车战场目标威胁评估指标体系。

目标的威胁程度主要由以下几个指标来判断:目标类型、相对距离、相对速度、打击角度、攻击状态。将攻击状态按照威胁程度由高至低依次分为以下3个级别:

1级:目标正射击;目标已射击过1发或若干发炮弹,仍然处于继续射击状态。

2级:敌方目标正降低车速转动炮塔或降低炮身把炮口指向我方坦克;目标已完成对我方和友邻的射击动作,正转移火力准备对我进行打击。

3级:不在目标的有效射程之内;目标暂时不会射击。

2.3.2 火力打击决策

在使用分类器得到目标威胁的评估指标后,将根据评估结果和不同作战场景(如表1所示)选择不同的武器来进行火力打击。

作战场景1:作战任务为正面突防作战,攻击的目标为地面装甲车辆群,目标分布较为分散,且速度较快。由于白天天气晴朗,但空气相对湿度较大,探测器选择使用电视。经目标威胁判断后,判定该目标威胁较大,为保护我后方有生力量,充分发挥智能武器站的优势,采用编队突防协同作战,并使用轻量化导弹攻击目标。

表1 作战场景

作战场景作战任务目标类型目标分布目标速度/(m·s-1)天气状况相对距离/m1正面突防地面装甲车辆群分散15晴/昼/湿度80%30002战场清扫步兵分队集中静止阴/夜/湿度50%15003低空防御轻型低空飞行器分散20晴/昼/湿度45%1300

作战场景2:作战任务为战场清扫,攻击目标为集中分布的步兵分队。由于是夜间作战,且空气相对湿度适中,探测器选择使用红外。经目标威胁判断后,判定该目标威胁等级为,采用单车作战,直接使用榴弹攻击目标。

作战场景3:作战任务为低空防御,攻击目标为轻型低空飞行器。由于是白天作战,天气状况良好,且空气相对湿度适中,探测器选择红外或者电视均可。经目标威胁判断后,判定该目标威胁等级为中级,采用单车作战,由于目标距离较近,且属于轻型低空飞行器,使用机枪攻击目标。

2.3.3 目标毁伤评估

1)毁伤评估模块组成

在基于深度学习的基础上,尝试性的构建了评估分级模型,对目标毁伤效果进行了评估。一个完整的基于图像变化检测的目标毁伤评估模块应包括:目标毁伤模型库、毁伤效果评价体系两个部分。

① 目标毁伤图像库

用于装甲和空中目标归类,构建诸如主战坦克、履带式装甲、轮式装甲、低空飞行器等目标模型,先验模型的种类和参数要尽可能完善,目标毁伤模型可以通过射击试验数据获得,由于射击试验数据样本量有限,还可以通过模拟仿真生成目标毁伤数据。

② 毁伤效果评价体系

根据目标模型库中的尺寸参数,分析被打击目标的结构、标准功能,建立目标多个图像特征的权值计算方法,确定毁伤等级评定的原则和标准。

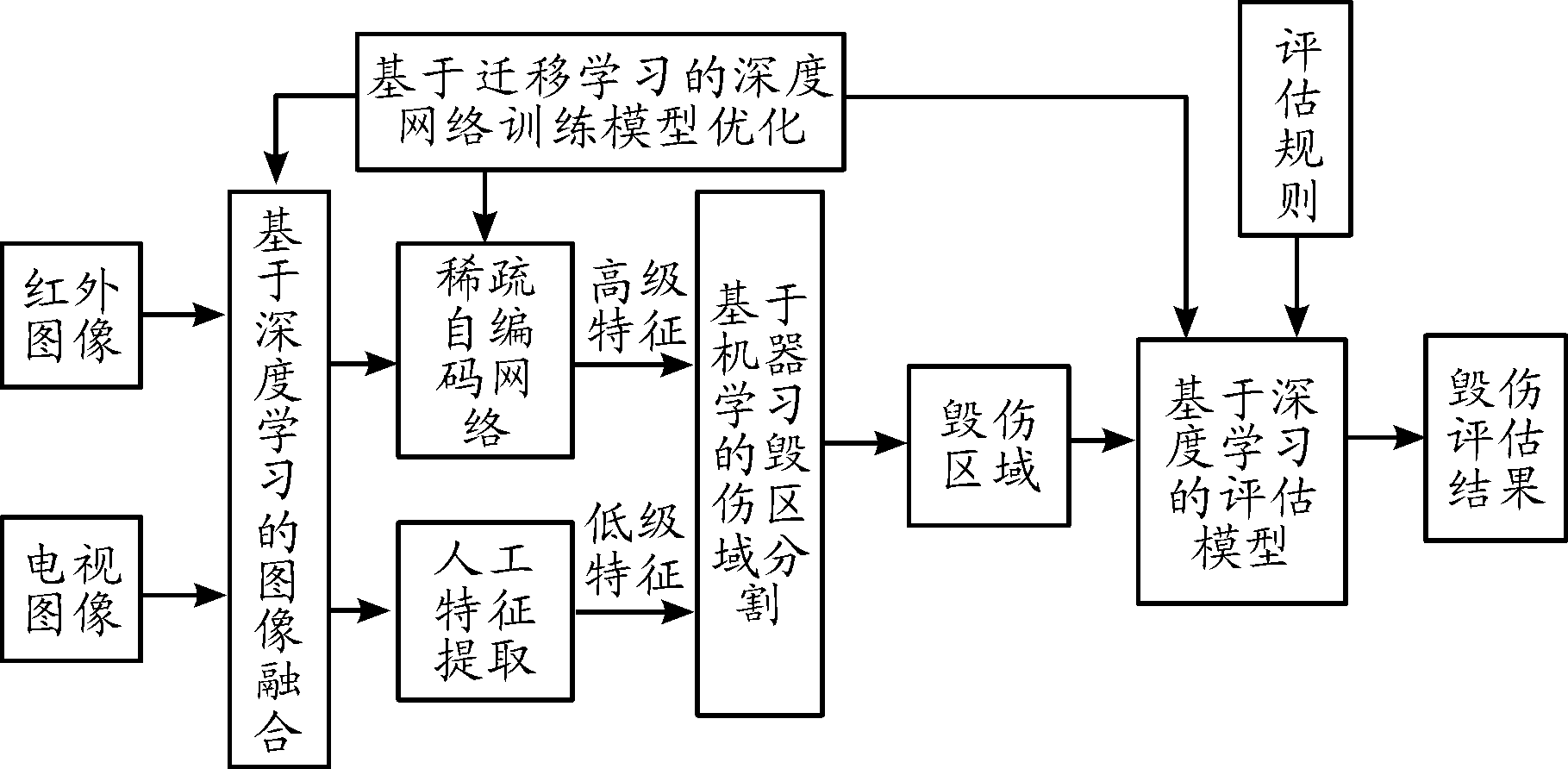

2)毁伤评估模块框架

毁伤评估模块基于自学习技术,采用卷积神经网络、稀疏自动编码、多尺度学习、迁移学习等框架,在小样本条件下进行多模态打击区域图像进行卷积神经网络训练研究、多模态毁伤图像融合研究、多模态毁伤目标分割研究、多模态毁伤目标识别等内容,实现毁伤区域效果评估与检测。研究内容及框架如图4所示。

图4 多模态深度特征学习的毁伤评估

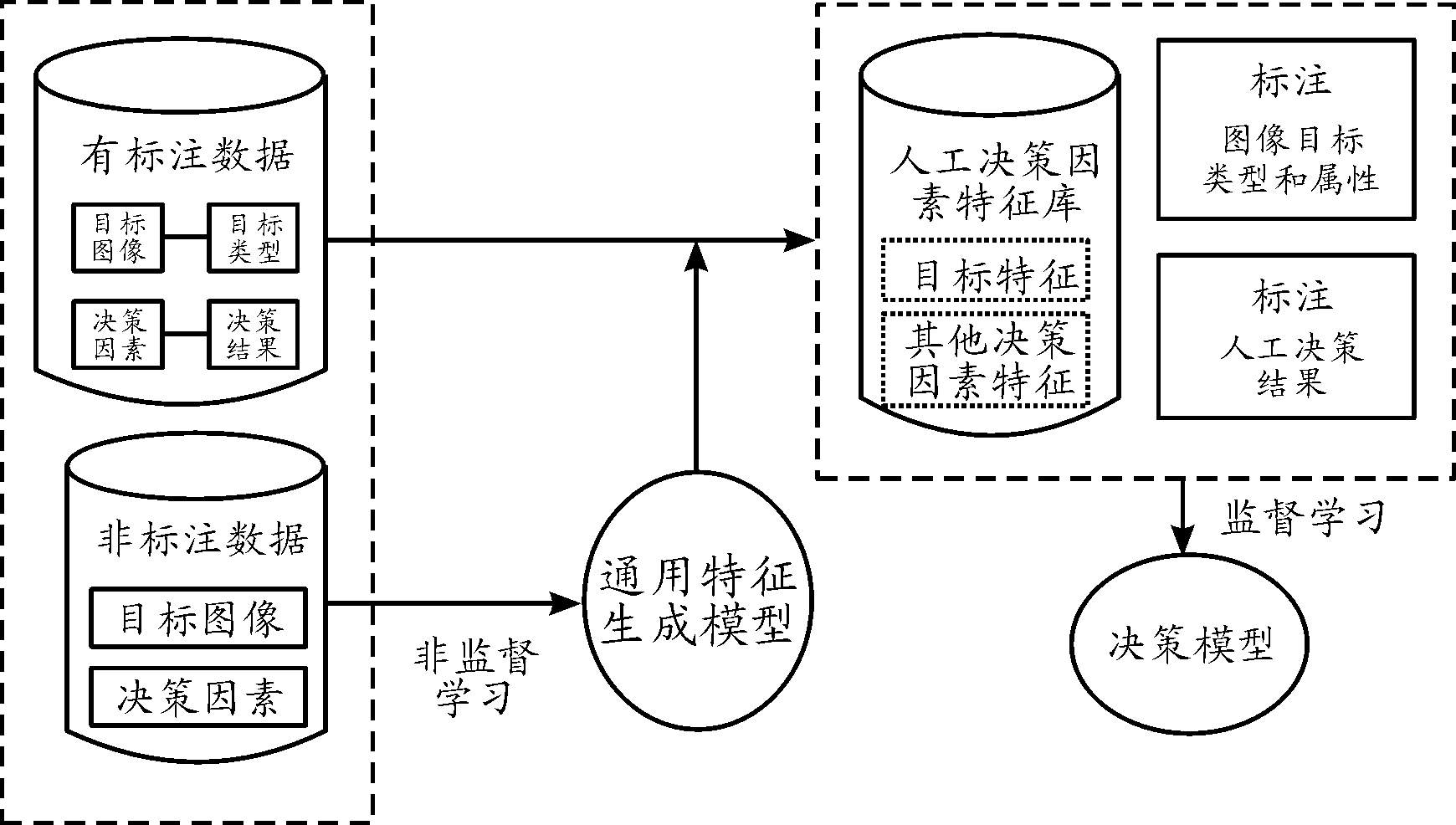

2.3.4 自学习技术

在智能辅助决策系统中,最重要的就是自学习系统,这是整个辅助决策系统智能化的核心部分[12]。学习过程可以采用监督学习和自主学习相结合的机器学习手段来完成,整体流程示意图如图5所示。

图5 监督学习和自主学习相结合的机器学习流程图

对于战场车辆识别或者人体检测跟踪的任务,首先通过操作员的标注可以获得一批有标识的数据,主要包括对图片中车辆或者人体的位置、速度、距离、目标大小,以及针对不同战时情况的人工决策数据。

还有一部分则是未标注数据。这部分是在战场环境下得到的实时数据,尽管可以不断的获取更多的视频数据,也很难对这些新数据进行全面的标注。在本框架中,所有的数据(标注和非标注)被收集到一起,然后通过非监督学习的方式来学习出通用的低维表达。这种方式在深度学习流行之前就已经被普遍使用,包括主元分析法(PCA)和流行学习(Manifold learning)都被普遍使用,新一代的基于深度学习方法通常使用珀耳茨曼机(Restricted Boltzmann Machine,RBM)等模块来实现更加有效的数据降维,而且提供的表达和基于深度网络的监督学习高度兼容。有了这样的通用表达之后,将标注数据转换为标注数据特征,在此基础上,协同这些数据所带的特征进行最终的任务模型学习(检测跟踪等等)。随着系统学习能力的提升,其学习模型的准确率也会相应提升。

3 智能辅助决策系统的发展方向

尽管武器站智能辅助决策系统的研究已经初步形成基本框架,有了一定的成果。然而,从武器站实际作战应用来考虑分析,战场环境实时变化,难以量化的各类因素成为智能决策的最大障碍,武器站智能辅助决策系统未来应该朝着以下方向发展:

1)提高结构化数据处理能力

系统通过观瞄设备和感知设备获取了战场大量的目标和环境信息,生成的结构化数据,必须采用效率更高的智能算法对这些数据进行分析和处理,对真实或虚假、甚至错误的信息进行辨别,向自学习系统输入准确的数据,从而及时、准确、有效地对战场态势进行感知。

2)不断完善辅助决策模型

辅助决策模型包括:威胁判断、火力选择和毁伤评估等模型,目前只是对单个模型建立了功能模块,对单个模块主要功能和工作流程进行研究,相互之间数据还不能联调,还需要利用系统软件工程,将各个模块的软件接口进行集成,形成功能齐全的辅助决策模型。

3)增强自学习系统的学习效率

自学习系统现在的学习过程主要采用机器学习手段来完成,将来需要融合深度学习和强化学习技术,实现从传统的有监督学习和大型标注样本特征提取向无监督学习和小数据集泛化能力上转变[13],使自学习系统能够从输入的数据中抽取出其中所包含的模式和规则,从而不断地提高学习效率和智能化能力,逐步实现智能辅助决策的效率和准确性超过人的决策。

4 结论

智能辅助决策系统通过目标威胁评估、火力打击决策、目标毁伤评估以及自学习技术的运用, 能够给武器站的操纵者提供全套的辅助决策信息,从而使武器站的作战效能大幅度提升,智能化水平得到极大的提高,推动武器站向着无人化方向发展,智能辅助决策系统在武器站领域的应用将具有十分重要的研究价值。可是,当前智能辅助决策系统距离武器站实际应用要求还存在较大差距,武器站将在近阶段、甚至很长一段时间内处于人工的半自主式控制模式,决策权仍主要掌握在人手中。未来智能辅助决策系统将代替人掌握大部分的决策权,人只是在确保安全的情况下进行干预,武器站的自主化等级将逐步提高。这将是一项艰巨的系统工程,需要通过持之以恒的努力,实现技术上的更大突破。

[1] 吴永亮,毛保全,高玉水,等.遥控武器站研究现状与发展[J].高技术通讯,2014,24(2):193-200.

[2] 毛保全,于子平,邵毅.车载武器技术概论[M].北京:国防工业出版社,2009.

[3] 李超,李大庆,徐龙堂.国外装甲车辆遥控武器站的发展现状与趋势[J].兵工学报,2012,33(1):66-70.

[4] 张伟.面向智能制造的信息中心的应用研究[C]//第三十二届中国(天津)2018 IT、网络、信息技术、电子、仪器仪表创新学术会议论文集.天津市电子学会、天津市仪器仪表学会,天津:2018:46-49.

[5] 毛保全,赵俊严,王晓栋,遥控武器站性能评价方法研究[J].火炮发射与控制学报,2011(4):54-57.

[6] MOLINARES B D J.A data link layer in support of swarming of autonomous underwater vehicles[J].Proquest IIC.2009:172.

[7] 张永亮,赵广超,陈希亮.基于知识的指控系统智能决策关键技术研究[J].微型机与应用,2017(2):56-59.

[8] 栗晨涵.基于贝叶斯网络的目标毁伤效果评估方法与建模研究[D].长沙:国防科学技术大学,2014.

[9] 黄俊年.学习过程分析与学习控制策略研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[10] 王鑫,吴华,赵玉.电子战目标威胁评估的折衷排序方法[J].电光与控制,2013,20(8):004-005。

[11] 陈侠,乔艳芝.基于小波神经网络的无人机目标威胁评估[J].火力与指挥控制,2018,43(8):66-69.

[12] 周来,靳晓伟,郑益凯.基于深度强化学习的作战辅助决策研究[J].空天防御,2018(1):18-21.

[13] 张晓海,操文新.基于深度学习的军事智能决策支持系统[J].指挥控制与仿真,2018(4):1673-3819.