雷达辐射源识别(Radar Emitter Identification,REI)是通过分析处理截获的敌方雷达信号,获取敌方雷达的工作参数和信号特征参数,通过与已知雷达数据库进行对比,判断雷达的型号、工作模式、位置,进而掌握其作战平台、工作状态、威胁等级等信息,为战场态势感知、威胁告警、作战计划制定等提供情报支持[1],是影响复杂战场环境下电子战胜负的重要因素。

早期的雷达辐射源识别方法有参数匹配法、专家系统法等。参数匹配法是直接利用测量获得的信号特征参数与已知的雷达数据库进行匹配,识别雷达辐射源的属性信息[2],该方法具有识别速度快,易于实现等优点,但该方法过于依赖先验知识,缺乏推理能力。专家系统法根据专家提供的雷达属性知识,构建雷达信号识别的推理规则,对雷达辐射源数据进行推理和识别,具有一定的学习和推理能力[3],但该方法的实现依赖于海量的雷达信号参数实例及雷达属性知识,算法的识别效率较低,识别速度较慢。

随着相控阵等新体制雷达的快速发展和广泛军事应用,战场辐射源数量急剧增加,信号密度呈指数级增长,信号形式日趋复杂。传统雷达辐射源识别方法不能有效应对日益复杂的战场电磁环境。机器学习是一种智能的数据分析工具,在数据挖掘、人脸识别、计算机视觉、搜索引擎等领域得到广泛应用。电子战研究人员也尝试利用机器学习方法进行雷达辐射源识别研究,较传统方法具有智能化程度高、鲁棒性好以及泛化能力强的优点,更能适应日益复杂的电磁环境和复杂多变的电磁信号。

机器学习算法在辐射源识别研究中的优势促使越来越多的研究人员将最新的机器学习成果应用到雷达辐射源识别的研究中。本文全面回顾和介绍了当前基于机器学习的雷达辐射源识别研究与发展现状,对比各方法的优缺点,提出基于深度学习的雷达辐射源识别方法将成为发展确趋势,并探讨了该方法存在的不足及相应解决方案和研究方向。

1 雷达辐射源识别方法概述

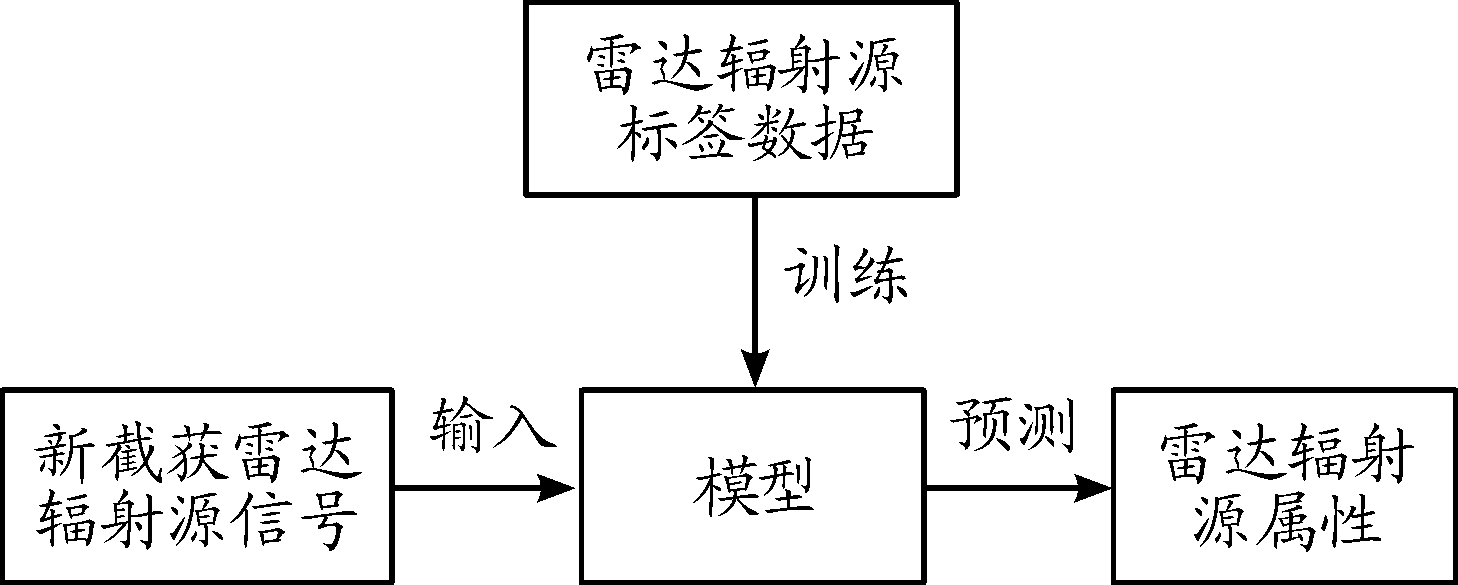

基于机器学习的雷达辐射源识别方法,是利用机器学习算法对已知雷达辐射源数据进行学习,构建识别模型,使用该模型对新数据进行预测即可获取雷达辐射源属性。其原理如图1所示。

图1 基于机器学习的雷达辐射源识别原理框图

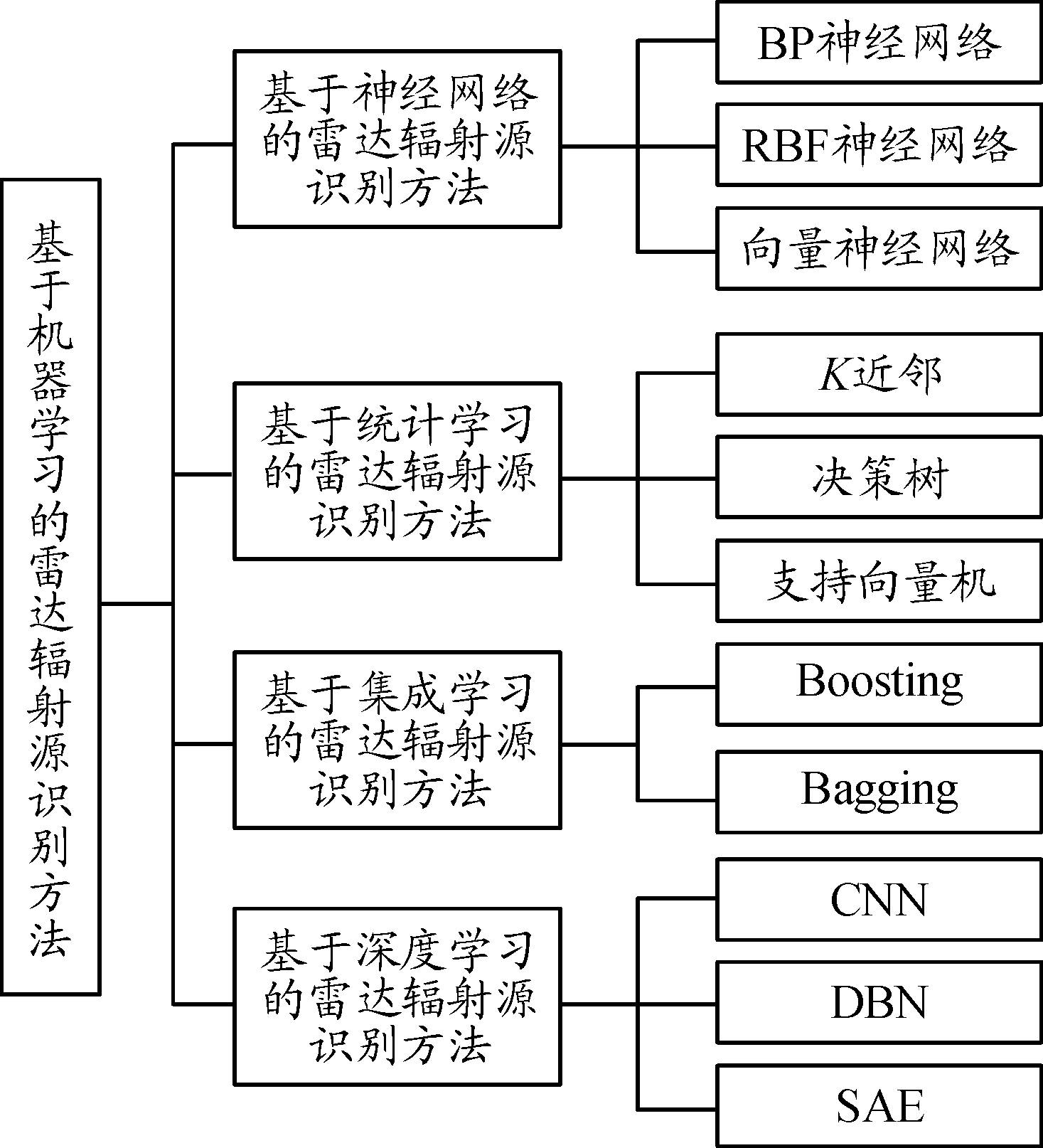

图2展示了近年来应用于雷达辐射源识别研究的主要的机器学习算法。

图2 基于机器学习的雷达辐射源识别方法框图

1.1 基于神经网络的雷达辐射源识别方法

基于神经网络的雷达辐射源识别,是将雷达辐射源特征参数和辐射源信息(雷达型号、工作模式等)作为神经网络的输入和输出,通过调整内部神经元权重及连接方式等信息构建神经网络模型,使损失函数达到最小。利用构建的模型对实例进行预测即可获得辐射源的属性。

该方法中常用的神经网络包括误差逆向传播(Back Propagation,BP)神经网络、径向基函数(Radial Basis Function,RBF)神经网络、向量神经网络等。文献[4]利用BP神经网络对雷达辐射源进行识别,选择载频(Radio Frequency,RF)、脉宽(Pulse Wide,PW)、脉冲重复间隔(Pulse Repetition Interval,PRI)3个参数作为模型的输入特征,利用构建的模型获得了较高的辐射源识别精度。文献[5]提出基于粗糙集理论和RBF神经网络的雷达辐射源识别方法,首先基于粗糙集对雷达辐射源信号进行属性约简,提取决策规则;然后采用粗糙k均值聚类方法对RBF神经网络的聚类中心进行增益,利用信息表提取的决策规则构建RBF神经网络。文献[6]为了解决雷达辐射源区间输入数据的问题,提出一种向量神经网络并将其用于雷达辐射源识别,该网络输入特征为RF、PW、PRI的区间值矢量数据,该方法利用BP算法优化网络权值,可对多个雷达辐射源进行分类。

人工神经网络具有良好的模式识别分类和泛函逼近能力,鲁棒性和容错性较强,在模式分类中得到广泛的应用。但是该方法在处理雷达辐射识别问题中,存在局部极值和过(欠)学习的问题,在网络模型的优化、雷达辐射源特征属性的选择等方面还有较大的改进空间。

1.2 基于统计学习的雷达辐射源识别方法

统计学习是从数据中抽象出概率统计模型,利用模型对新的数据进行分析和预测的理论。基于统计学习的雷达辐射源识别方法使用的机器学习算法主要包括k近邻法(k-Nearest Neighbor,KNN)、决策树、支持向量机(Support Vector Machines,SVM)等。

KNN是在训练数据集基础上,计算与新输入的实例距离最近的k个训练实例,k中数量最多的那一类则为预测结果[7]。文献[8]利用雷达信号的累积量作为个体识别的特征,使用KNN分类器对3部相同型号机载雷达的实测数据进行分类识别,取得良好的分类效果。文献[9]将雷达信号转化为符号序列,提取多尺度信息熵作为识别特征,利用KNN进行分类识别,具有良好的抗噪性。

决策树是基于特征对实例进行分类的树形结构模型,可以表示为if-then规则的集合[10]。文献[11]提出一种改进的决策树算法并将其用于雷达辐射源识别,通过对雷达辐射源信号进行粗造集处理,提取信号的相对信息量以确定重要性,建立了简化的决策树结构,该方法具有较好的识别率和抗噪性。

SVM是通过核函数将输入样本特征向量映射到高维特征空间,在高维空间进行线性分类,找到最优分离超平面,使训练样本最大可分[12]。文献[13]首次提出将SVM引入雷达辐射源识别中,并取得了较好的识别效果,证明了SVM适用于雷达辐射源识别研究。核函数的选择对于SVM的分类效果有很大影响,文献[14]构建了基于5类核函数的SVM分类器,并通过仿真实验,从抗噪性、正确率和识别速度比较不同核函数SVM分类器的性能,给出了不同应用条件下SVM核函数的选择标准。文献[15]针对SVM处理大样本数据速度慢的问题,提出基于AP聚类的SVM雷达辐射源识别方法。首先利用AP聚类算法对数据集进行优化,得到一个高质量、小样本的训练集,再通过SVM分类器进行识别分类,获得了更高的分类精度。文献[16]提出一种基于粗糙k均值分类器和SVM的雷达辐射源识别方法。首先利用粗糙k均值分类器对训练样本进行聚类,之后利用粗糙边界内的样本训练SVM,再用SVM对不确定区域内的样本进行识别,从而提高了分类精度,并且时间复杂度更低。此外,研究人员提取雷达信号时频图像纹理特征[17]、小波矩特征[18]、双谱特征[19]、位置和尺度特征[20]等脉内调制特征,用SVM进行分类识别,在信噪比小于-2 dB的条件下取得了平均90%以上的识别率。

KNN算法简单、易于理解,但需要占用大量空间储存已知实例,且要将待分类实例与所有已知实例进行比较,从而导致时间复杂度较高,随着雷达辐射源数据库不断增加,会影响雷达辐射源识别效率。决策树算法结构直观,分类速度快,对小规模数据集有效,但是在雷达辐射源存在缺失值及特征变量较多的情况下,识别正确率会明显下降。SVM算法非常适合解决小样本、非线性、高维度的识别问题,具有较强的泛化能力,不但能够处理雷达型号识别,还可应用于雷达个体识别,目前仍被广泛使用。但该方法存在核函数选择和参数确定问题,在处理多分类任务时还需进一步改进,当雷达辐射源种类和数量较多时,该方法存在一定的局限性,识别速度和正确率都将受到影响。

1.3 基于集成学习的雷达辐射源识别方法

集成学习是通过构建并结合多个“个体学习器”来完成学习任务,获得比每个个体学习器更好的泛化能力和稳定性。集成学习方法根据个体学习器的生成方式一般分为2类:个体学习器间有强依赖关系、必须串行生成的序列化方法,代表算法是Boosting;个体学习器间无强依赖关系、可同时生成的并行化方法,代表算法是Bagging[21]。

文献[22]提出了基于AdaBoost和决策树的雷达辐射源识别方法,该方法在高密度信号环境下具有较高的辐射源识别率和较快的识别速度。文献[23]针对数据集识别难度分布不均匀,提出了基于粗糙K-means和AdaBoost的雷达辐射源识别算法。首先提出一种改进粗糙K-means算法,将数据特征空间分割为确定区域、粗糙区域和不确定区域,对数据集进行筛选和识别;然后基于粗糙区域已知数据训练AdaBoost分类器识别不确定区域未知数据,提升识别速度和精度。文献[24]提出一种基于加权xgboost模型的复杂体制雷达信号分类方法,该方法通过引入平滑权函数解决数据偏差问题,使用不同属性组成的大型数据集对模型进行训练,取得良好的辐射源识别效果。

随机森林是以决策树为基学习器构建Bagging集成模型,是Bagging的扩展变体。文献[25]针对雷达信号脉内调制识别准确率低的问题,提出利用随机森林进行雷达信号脉内调制类型识别,选取雷达信号时频图像的形状、纹理作为融合特征,由100棵决策树组成的随机森林作为分类器,实现信号的分类识别;通过仿真对8种调制信号类型进行识别,在信噪比为-2 dB时得到90%以上的识别率。文献[26]提出一种基于随机森林的不完整数据集的多功能雷达(Multi-Function Radar,MFR)辐射源识别方法,该方法将先验知识集按照MFR辐射源波形单元进行多重划分为多个子集,利用随机森林算法对各个子集构建弱分类器,根据子集识别贡献率设定权值,得到最终的识别模型。仿真表明该方法能在少量先验知识条件下提高波形单元识别准确率和鲁棒性,降低计算成本。文献[27]提出一种基于深度学习和集成学习的辐射源识别框架,利用栈式降噪自编码模型学习雷达信号时频图像特征,构造集成不同SVM的模型对雷达信号进行识别,提高了辐射源识别的正确率。

集成学习具有良好的学习效果,近年来受到研究人员的关注。AdaBoost算法不用做特征筛选,也不用担心过度拟合等问题,但计算复杂度较高,训练时间较长,弱分类器的选择对识别结果影响较大,针对不同类型的雷达辐射源需要选择合理的弱分类器。随机森林结构简单,计算开销小,容易训练,在雷达辐射源识别任务中具有独特优势。

1.4 基于深度学习的雷达辐射源识别方法

近年来,深度学习在计算机视觉、语音识别、自然语言处理等领域取得了令人瞩目的成果,是当前最热门的研究方向,已经形成十几种不同算法,典型的深度学习算法有深度置信网络(Deep Belief Network,DBN)、卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)、稀疏自编码器(Sparse Automatic Encoder,SAE)、循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)、长短期记忆网络(Long Short Term Memory,LSTM)、生成式对抗网络(Generative Adversarial Networks,GAN)等[28]。将深度学习用于雷达辐射源识别是国内外研究者的最新课题,通过构建深度神经网络,可以将复杂的底层信号特征,通过神经网络传递,实现非线性的函数逼近,从而完成对雷达辐射源的分类识别,目前主要从两个方向开展研究。

第1个研究方向是通过有监督学习提取辐射源信号的特征进行分类识别,典型深度学习模型是CNN。利用CNN在解决计算机视觉任务上的强大性能,对雷达辐射源信号进行一定的变换,提取其二维图像特征(较为常用的是时频分布特征)作为样本训练CNN模型,然后进行分类识别。文献[29]对雷达辐射源信号进行短时傅里叶变换(Short Time Fourier Transform,STFT)得到调制信号的时频分布,用CNN进行分类识别,针对低信噪比条件下模型区分BPSK和普通信号效果差的问题,设置STFT最大时间累积量阈值,实现对上述2类信号的有效识别。文献[30]针对低截获概率雷达波形识别问题,提出利用深度卷积网络迁移学习的识别方法,首先利用Choi-Williams分布将信号转化为二维时频图像并进行预处理,预处理后输入到CNN预训练模型进行特征提取,CNN网络选择Inception-v3或ResNet-152,最后用SVM分类器进行识别,在信噪比为-2 dB条件下,对9类调制信号平均识别率可达97%。文献[31]提取辐射源信号的双谱特征并进行降维,利用压缩双谱特征训练CNN,进行辐射源个体识别(Specific Emitter Identification,SEI)。文献[32]提取辐射源的相位/正交(inphase/quadrature,IQ)不平衡参数,以该参数作为输入训练CNN从而实现SEI,该方法还可应用于辐射源目标跟踪。文献[33]提出一种雷达辐射源信号精确识别系统,可以有效分离多个信号分量,并准确识别BPSK、LFM等9类调制信号。文献[34]比较了CNN、RNN、LSTM三种深度神经网络模型,并以雷达辐射源信号包络前沿为识别特征,将模型应用于雷达辐射源个体识别。文献[35]将CNN与强化学习相结合,利用CNN自动提取雷达辐射源信号包络前沿特征,并拟合当前状态动作时的Q值,通过3种强化学习模型完成辐射源个体识别,实测数据实验表明深度强化学习网络对辐射源的正确识别率高达98%。

第2个研究方向是通过无监督学习提取辐射源信号的特征进行训练,再利用BP算法对模型参数进行有监督微调,最后通过分类器进行识别。典型深度学习模型是DBN和SAE。文献[36]针对雷达工作模式识别问题,提出了一种基于DBN和逻辑回归的深度学习架构,通过DBN学习雷达辐射源特征,利用逻辑回归识别特定类型的辐射源,该方法在不同噪声和脉冲丢失条件下具有良好的鲁棒性和较高的识别率。文献[37]提出一种基于STFT能量累积量和强化深度信念网络(Reinforced Deep Belief Network,RDBN)的雷达辐射源识别方法,该方法首先对STFT的时频分布进行基频降噪处理,通过计算不同时间采样下各频率采样值的累积量,得到STFT的能量累积量作为输入特征。将强化学习与DBN结合构建RDBN模型,利用输入特征训练模型,实现对雷达辐射源的识别分类,该方法在低信噪比下具有较强的鲁棒性和广泛的适用性。文献[38]以辐射源时域波形数据作为训练样本,利用训练样本对使用RBM和DBN相结合的模型进行训练,采用KNN、随机森林、SVM三类分类器进行识别,并通过大量实测雷达数据进行了实验验证,取得良好效果。文献[39]通过STFT将时域雷达信号转换为时频图像并降维处理,利用SAE自动提取特征并进行训练,使用Softmax函数进行分类识别,并仿真验证了算法的有效性。文献[40]利用SAE提取辐射源信号模糊函数主脊包含的调制特征并训练网络,用Softmax分类器进行分类识别。选取6种调制类型信号进行仿真实验,分析了SAE参数和结构、输入信号特征、特征提取方法、深度学习算法、信号调制样式对实验结果产生的影响,并使用实测雷达数据验证了该方法的有效性。文献[41]提取雷达信号的双谱特征,采用分层极限学习机(hierarchical extreme learning machine,H-ELM)中的SAE进行特征学习,通过仿真验证了方法的有效性。

深度学习是更深层的人工神经网络,它将特征工程自动化,自动学习数据中全面的关键信息,提取数据更本质的特征。在训练样本充足的前提下,能够获得非常好的识别率和鲁棒性,在解决大数据量、高复杂度、高维特征参数方面有很好的效果。其代价是模型太大,超参数过多,训练时间较长,依赖大规模带标签数据,而实际中获取大量的非合作雷达辐射源数据存在一定的困难。

2 讨论与展望

现代战场电磁环境下,雷达信号空前密集,信号调制样式愈加复杂,雷达功能愈加多样化。雷达辐射源识别的任务需求,由早期有限数量的简单雷达信号识别,发展为复杂电磁环境条件下对多目标多种工作模式的高效准确识别,给雷达辐射源识别带来极大困难。

利用机器学习实现雷达辐射源识别智能化是解决上述问题的有效途径。综前所述,基于神经网络的雷达辐射源识别方法存在局部极值和过学习的风险,难以达到模型最优。基于统计学习的雷达辐射源识别方法处理大样本、多分类问题时反应速度较慢,抗干扰能力有限。基于集成学习的雷达辐射源识别方法随着个体学习器数量的增加,存储空间需求增大,预测速度受到影响。基于深度学习的雷达辐射源识别方法将特征选择和分类器结合到一个框架中,省去了人工设计特征的繁琐,极大简化了工作流程,深层神经网络结构适用于大样本、多分类任务,具有良好的识别效果和鲁棒性,通过预先训练得到网络模型,就可利用模型进行快速预测,易于工程实现,是未来的发展趋势和主要研究方向。目前,基于深度学习的雷达辐射源识别存在以下几个问题。

1) 样本数量不足。足够数量的样本数据是开展机器学习的基础和前提条件,相较于其他方法,深度学习对样本数量的要求更高。而实际应用中,由于电磁环境复杂性以及研究目标的非合作性质,往往面临样本数量不足的问题。可以从两方面开展研究:一是利用生成式对抗网络(GAN)进行数据增强,GAN广泛应用于图像生成,当提取雷达信号的二维图像特征后,使用GAN扩充样本库,再对CNN、DBN、SAE等模型进行训练;二是深度神经网络与SVM结合,利用SVM适合解决小样本识别问题的优势,由深度神经网络自动提取识别特征,之后用SVM进行分类识别。

2) 训练速度较慢。深度神经网络具有较深的网络层次、大量的超参数,加之训练样本规模较大,导致模型训练速度很慢。为了提升模型训练速度,可以从两个方面开展研究:一是改进训练算法,通过降低算法的计算复杂度,提高运算速度;二是优化训练流程,研究并行化训练模式,将训练中的前向、后向计算流程划分为多个可并行模块,通过并行处理提高运算效率。

3) 雷达工作模式识别研究较少。目前基于深度学习的雷达辐射源识别研究主要通过提取雷达信号二维图像特征,对雷达脉内调制方式进行识别;对雷达工作模式识别的研究相对较少,而雷达工作模式识别对于分析目标行为和意图预测具有重要意义。雷达各种工作模式是由不同变化方式的雷达脉冲列实现,一种识别方法是研究提取合适的识别特征,将不同工作模式的脉冲序列转换为二维图像,利用CNN模型在图像识别上的优秀性能进行识别。另一种方法是针对雷达脉冲列的时间序列属性,利用循环神经网络在处理时序数据的良好性能,开展基于RNN模型的雷达工作模式识别方法研究,该方法直接以脉冲序列作为输入,不必提取信号特征,实现雷达工作模式的“端对端”识别,在流程结构上更具优势。

3 结论

雷达辐射源识别技术是电子对抗技术的重要组成部分,随着科技进步,雷达辐射源识别智能化是未来的主要发展方向。机器学习是人工智能的核心技术,将机器学习与雷达辐射源识别结合是很好的解决方案。本文综述了基于机器学习的雷达辐射源识别方法,指出基于深度学习的雷达辐射源识别方法作为将来该领域的研究方向,提出了亟需解决的问题及研究方向,对下步研究具有一定的参考意义。

[1] 赵国庆.雷达对抗原理[M].西安:西安电子科技大学出版社,2012.

[2] DAVIES C L,HOLLANDS P.Automatic processing for ESM[J].Communications,Radar and Signal Processing,IEE Proceedings F,1982,129(03):164-171.

[3] 李东海.基于专家系统的雷达识别方法[J].舰船电子对抗,2014,37(05):10-13,58.

[4] MATUSZEWSKI J.Neural Network Application for Emitter Identification[C]//The 18th International Radar Symposium IRS,2017.

[5] ZHANG Z C,GUAN X,LI Y S.Study on Radar Emitter Recognition Based on Rough Sets and RBF Neural Network[J].aeronautical computing technique,2009,2:1225-1230.

[6] SHIEH C,LIN C.A Vector Neural Network for Emitter Identification[J].IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2002,50 (8):1120-1127.

[7] COVER T M,HART P E.Nearest Neighbor Pattern Classification[J].IEEE Transactions on Information Theory,1967,13(1):21-27.

[8] FAILLA P,AUBRY A,CAROTENUTO V,et al.Cumulants-Based Radar Specific Emitter Identification[C]//WIFS.IEEE,2011.

[9] HUANG Y K,JIN W D,GE P,et al.Radar Emitter Signal Identification Based on Multi-scale Information Entropy[J].Journal of Electronics & Information Technology,2019(11):45-49.

[10] QUINLAN J R.Induction of decision trees[J].Machine Learning,1986,1(1):81-106.

[11] HU K,WANG H Y.Decision Tree Radar Emitter Recognition Based on Rough Set[J].Computer Simulation,2011,28(8):29-32.

[12] CORTES C,VAPNIK V.Support-vector networks[J].Machine Learning,1995,20(3):273-297.

[13] ZHANG G X,JIN W D,HU L Z.Radar Emitter Signal Recognition Based on Support Vector Machines[C]//The 8th International Conference on Control,Automation,Robotics and Vision,2004:826-831.

[14] 关欣,郭强,张政超,等.基于核函数支持向量机的雷达辐射源识别[J].弹箭与制导学报,2011,31(04):188-191.

[15] XIAO W H,WU H C,YANG C Z.Support vector machine radar emitter identification algorithm based on AP clustering[C]//International Conference on Quality.IEEE,2013.

[16] WU Z,YANG Z,SUN H,et al.Hybrid radar emitter recognition based on roughk-means classifier and SVM[J].Eurasip Journal on Advances in Signal Processing,2012(1):198-206.

[17] 孟凡杰,唐宏,王义哲,等.基于时频图像纹理特征的雷达辐射源信号识别[J].弹箭与制导学报,2017,37(03):152-156.

[18] 曹晓航,汪立新,束学渊.基于小波不变矩的雷达辐射源信号识别[J/OL].计算机工程与应用,2019(05):1-6[2019-11-26].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.tp.20190930.1111.005.html.

[19] 韩俊,陈晋汶,孙茹.复杂体制雷达辐射源信号识别新方法[J].雷达科学与技术,2016,14(01):76-80.

[20] LIU S,YAN X,LI P,et al.Radar Emitter Recognition Based on SIFT Position and Scale Features[J].Circuits & Systems II Express Briefs IEEE Transactions on,2018,65(12):2062-2066.

[21] ZHOU Z H.Ensemble Methods-Foundations and Algorithms[M].Taylor & Francis,2012.

[22] 唐晓婧,陈维高,席龙飞,等.基于AdaBoost和决策树的雷达辐射源识别方法[J].电子信息对抗技术,2018,33(04):16-20,58.

[23] 王文哲,吴华,索中英,等.粗糙K-means和AdaBoost结合的雷达辐射源快速识别算法[J].空军工程大学学报(自然科学版),2016,17(01):51-55.

[24] CHEN W,FU K,ZUO J,et al.Radar emitter classification for large data set based on weighted-xgboost[J].IET Radar Sonar & Navigation,2017,11(8):1203-1207.

[25] 刘歌,张国毅,于岩.基于随机森林的雷达信号脉内调制识别[J].电信科学,2016,32(05):69-76.

[26] 陈维高,朱卫纲,唐晓婧,等.不完整数据集的MFR辐射源识别方法研究[J].电子科技大学学报,2019,48(01):39-45.

[27] HUANG Y K,JIN W D,YU Z B,et al.Radar emitter signal recognition based on deep learning and ensemble learning[J].Systems Engineering and Electronics,2018(12):75-81.

[28] 张荣,李伟平,莫同.深度学习研究综述[J].信息与控制,2018,47(04):385-397,410.

[29] WANG X,HUANG G,ZHOU Z,et al.Radar emitter recognition based on the short time fourier transform and convolutional neural networks[C]// International Congress on Image & Signal Processing.IEEE,2018.

[30] GUO Q,YU X,RUAN G.LPI Radar Waveform Recognition Based on Deep Convolutional Neural Network Transfer Learning[J].Symmetry,2019,11(4):540-553.

[31] DING L,WANG S,WANG F,et al.Specific Emitter Identification via Convolutional Neural Networks[J].IEEE Communications Letters,2018,22(12):2591-2594.

[32] WONG L J,HEADLEY W C,MICHAELS A J.Specific Emitter Identification Using Convolutional Neural Network-based IQ Imbalance Estimators[J].IEEE Access,2019,4:33544-33555.

[33] GAO J,SHEN L,GAO L.Modulation recognition for radar emitter signals based on convolutional neural network and fusion features[J].Transactions on Emerging Telecommunications Technologies,2019,30(12):3612-3631.

[34] 冷鹏飞.基于深度学习的雷达辐射源识别技术[D].中国舰船研究院,2018.

[35] 冷鹏飞,徐朝阳.一种深度强化学习的雷达辐射源个体识别方法[J].兵工学报,2018,39(12):2420-2426.

[36] LI H B,JING W,BAI Y.Radar emitter recognition based on deep learning architecture[C]//Proceedings of the CIE International Conference on Radar,Guangzhou,China,10-13 October 2016.

[37] WANG X,HUANG G,ZHOU Z,et al.Radar Emitter Recognition Based on the Energy Cumulant of Short Time Fourier Transform and Reinforced Deep Belief Network[J].Sensors,2018,18(9):3103-3124.

[38] 邓瑞,林金朝,杨宏志.基于深度学习的建筑物识别[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2019,36(4):17-22.

[39] ZHOU Z,HUANG G,GAO J,et al.Radar emitter identification algorithm based on deep learning[J].Xian Dianzi Keji Daxue Xuebao/journal of Xidian University,2017,44(3):77-82.

[40] 黄宇涛,普运伟,吴海潇,等.基于栈式自编码机和模糊函数主脊的雷达辐射源信号识别[J/OL].电波科学学报,2019(05):1-10[2019-11-27].https://doi.org/10.13443/j.cjors.2019071501.

[41] CAO R,CAO J,MEI J P,et al.Radar emitter identification with bispectrum and hierarchical extreme learning machine[J].Multimedia Tools Applications,2018,78(04):28953-28970.