近年来,高速侵彻弹已经成为武器装备研究的热点之一。弹体在侵彻过程中,由于初始着角、攻角的存在以及速度、弹头形状、弹靶材料等因素的影响,使得弹体的受力不对称,进而由靶体对弹体阻力相对于弹体的质心产生一个翻转力矩,造成弹体在侵彻过程中偏离预定弹道,甚至发生跳弹[1-4]。弹体一旦跳弹,就失去了对目标的侵彻功能,进而无法对目标内的人员和设施形成有效打击。

实践证明,在弹体头部添加爪形防跳结构,可有效避免弹体斜侵彻钢板时的跳弹现象,然而,由于防跳弹结构的存在,会对弹体侵彻钢板的能力产生影响,尤其是当同一种弹体需要兼顾打击多类目标(钢板或混凝土)时,这种影响更为显著。因此,为确保战斗部有效侵彻目标,需要对含防跳弹结构弹体侵彻不同目标时的侵彻能力开展研究。

国内外对侵彻过程中的跳弹现象开展了较多的研究。Segletes等[5]对长杆弹的跳弹进行了理论研究,获取了杆体长度对跳弹的影响规律。段建等[6-7]分析了在250~430 m/s速度下弹体侵彻30 MPa和60 MPa钢筋混凝土的临界跳弹角度,建立了预测弹体斜侵彻目标的跳弹分析评估方法;薛建峰[8]研究了平头、圆头、和尖头弹在不同速度影响下的跳弹规律和跳弹临界角范围,并分析了弹头形状、弹体材料和侵彻速度三种因素对跳弹临界角度的影响;胡德安等[9]通过数值模拟的方法,获取了不同头部形状弹体侵彻钢靶时跳弹临界角度范围;陈小伟[10]提出了尖头刚性弹斜侵彻金属靶的分析模型,以预测跳弹发生的临界条件。吴荣波等[11]研究了初始角度对跳弹现象的影响规律,得到了跳弹临界角度范围。可见,关于跳弹过程的研究目前主要集中在侵彻角度、侵彻速度及弹体头部形状等方面,但目前关于侵彻弹防跳弹结构及其位置对其侵彻能力的影响研究较少,导致防跳弹结构设计缺乏技术支撑。

本文采用轻气炮为加载源,开展了带防跳弹结构弹体侵彻钢板和混凝土实验,分析防跳弹结构及其位置对弹体侵彻钢板和混凝土靶侵彻能力的影响,以期为相关侵彻类战斗部的设计提供支撑。

1 实验

1.1 实验弹与靶标

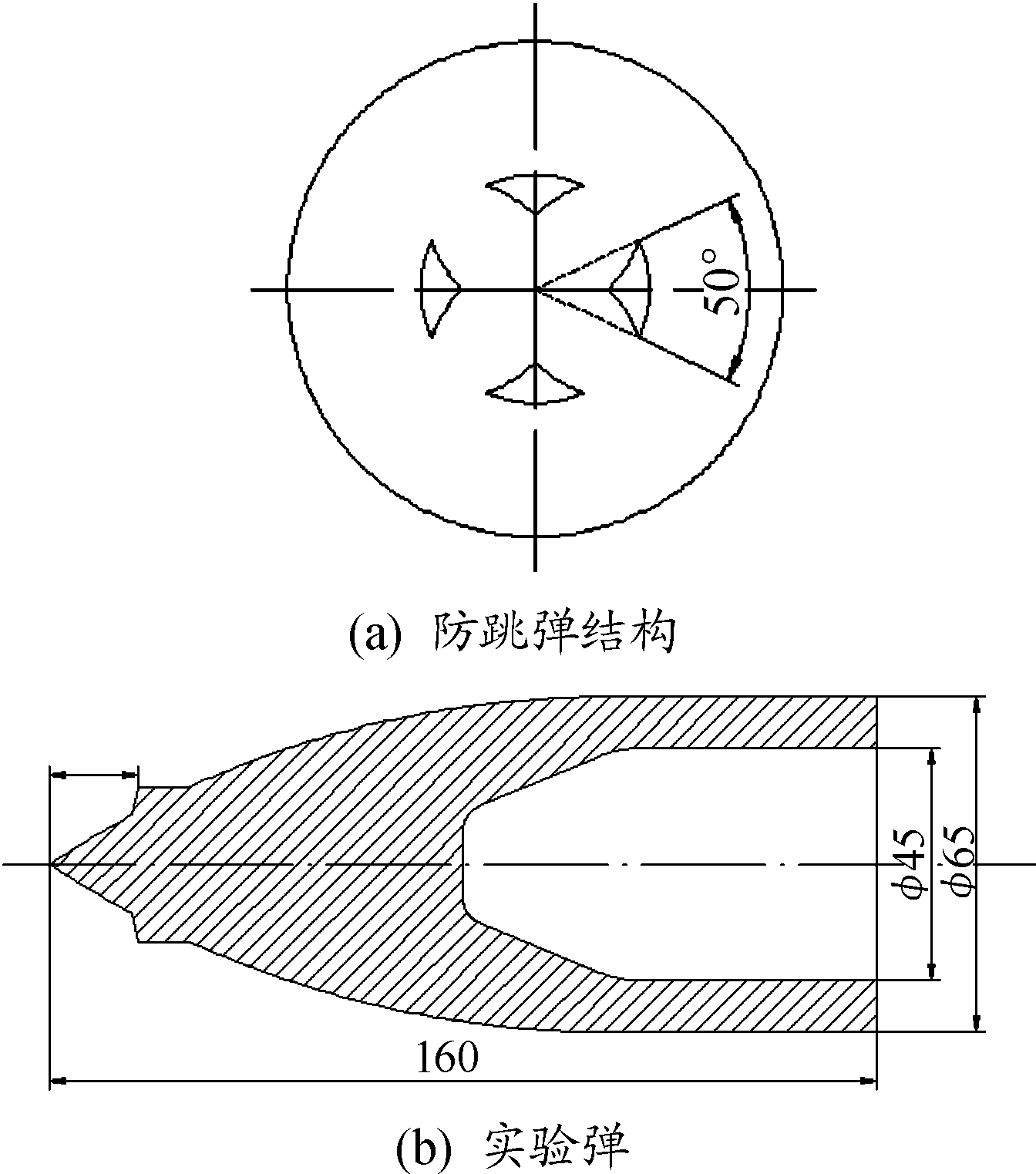

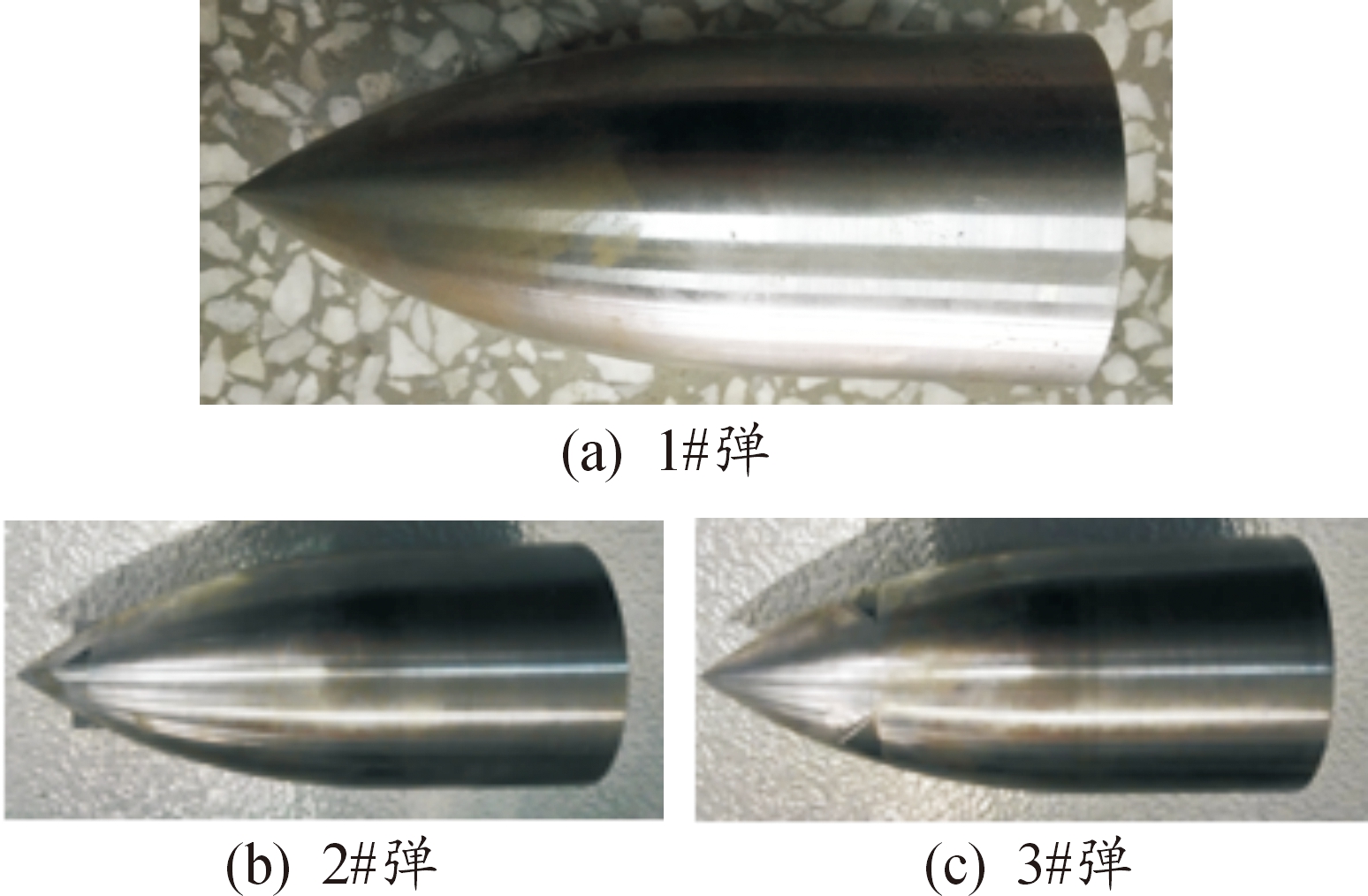

实验弹基于某型战斗部进行缩比,试验证明该防跳弹结构可有效避免亚音速条件下战斗部侵彻钢靶时的跳弹现象[12]。弹采用热处理后的30CrMnSi加工而成,其结构如图1所示。实验弹直径为φ65 mm、长度为160 mm、重量约为2.0 kg,在其尖卵形处设置4个对称的防跳弹结构。为对比实验结果,制备了同结构无跳弹结构的1#实验弹,2#弹和3#弹的防跳弹结构距离弹尖处的距离L分别为17 mm和44 mm,如图2所示。

图1 实验弹结构图

图2 实验实物图

实验所用靶体分为钢靶和素混凝土靶。钢靶为热轧态45号钢,尺寸为400 mm×400 mm,厚度为14 mm;素混凝土靶为圆柱形,靶板直径φ800 mm、厚度为400 mm。为便于安装和成型,圆柱靶外圆周用4 mm厚的钢筒进行约束。混凝土靶板在标准温度、湿度条件下养护28 d,实验前对加固的混凝土靶进行强度检测,强度值为38 MPa。

1.2 实验方法

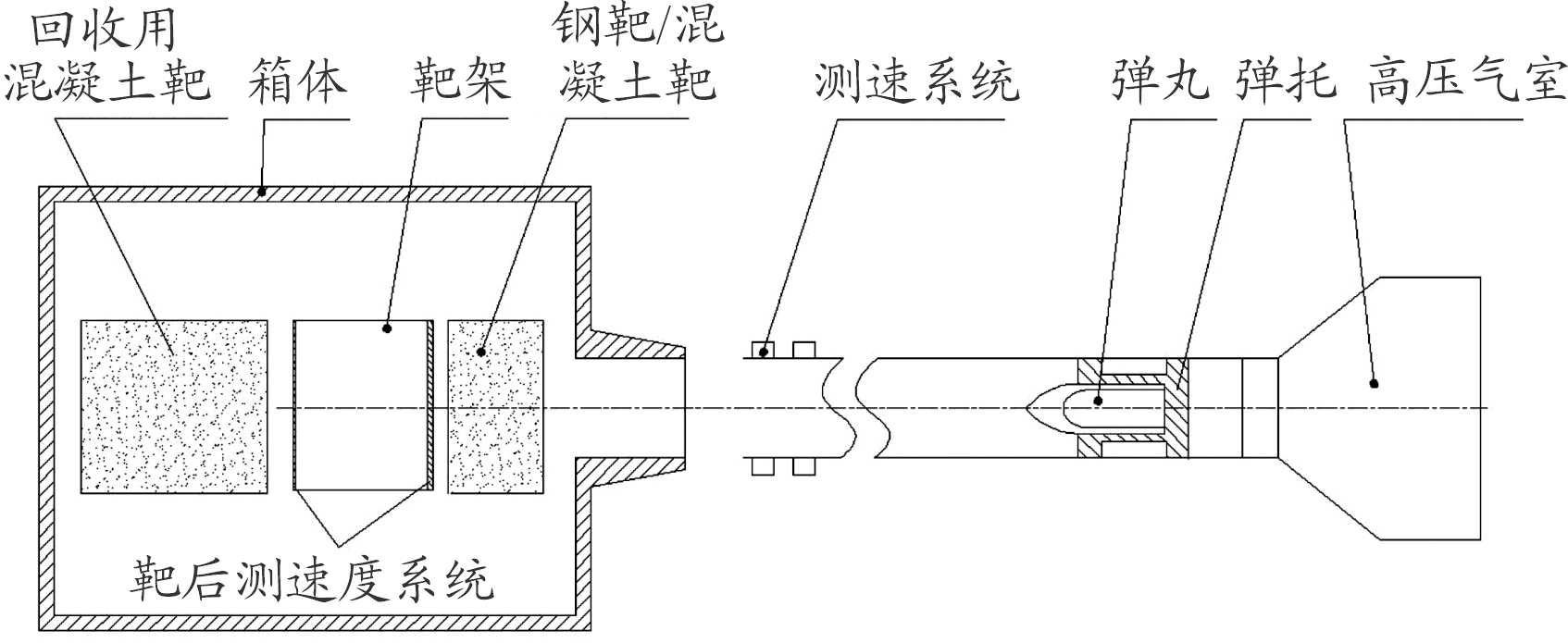

实验弹侵彻不同类型靶实验在西安近代化学研究所的一级轻气炮上进行,利用高压气体驱动实验弹以一定速度正撞击靶标;分别采用激光遮蔽法和断通式梳状靶,测量弹体撞击速度和剩余速度,瞬态波形存储采用Tektronix公司DPO4104型示波器。通过测量实验弹及靶标破坏情况,获取防跳结构对弹体侵彻性能的影响规律,实验原理如图3所示。

图3 实验原理示意图

2 结果及分析

2.1 侵彻钢靶实验结果

实验弹侵彻钢靶的实验结果如表1所示。由表1可知,防跳弹结构距离弹尖17 mm时(2#),实验弹的剩余速度与无防跳结构实验弹(1#)相当,而当防跳弹结构与弹尖距离增大到44 mm时(3#),实验弹的剩余速度明显低于1#实验弹的剩余速度。采用游标卡尺人工测量试验后3种弹体的剩余长度,1#和2#实验弹剩余长度相近。3#实验弹剩余长度明显降低,这可能是由于3#实验弹剩余速度低,导致侵彻时程长所致。

2#和3#实验弹侵彻后,回收的实验弹及钢靶的破坏情况如图4所示。由图4可知,钢靶板的破坏均属于典型的花瓣型穿孔,穿孔直径相当,靶后花瓣数量相同,说明其破坏模式未发生改变。但3#实验弹的花瓣最大张开量明显大于2#实验弹,这是由于不同位置的防跳弹结构在钢靶破坏过程中所起作用不同导致的。

表1 不同类型实验弹侵彻钢靶实验结果

实验弹撞击速度/(m·s-1)靶后余速/(m·s-1)弹体长度/mm靶前穿孔直径/mm靶后花瓣最大张开量/mm1#401348158.2──2#399346158.566.394.013#400333157.666.75102.8

图4 侵彻后钢板破坏情况

2.2 侵彻素混凝土靶实验结果

实验弹侵彻混凝土靶的实验结果如表2所示。由表2可知,防跳弹结构距离弹尖17 mm时(2#),实验弹的剩余速度远低于无防跳结构实验弹(1#),而当防跳弹结构与弹尖距离增大到44 mm时(3#),实验弹的剩余速度与1#实验弹的剩余速度相当。由于靶标为素混凝土靶标,强度较低,因此弹体长度变化较小。

表2 不同类型实验弹侵彻素混凝土靶实验结果

实验弹撞击速度/(m·s-1)靶后余速/(m·s-1)弹体长度/mm靶前破坏深度/cm靶前破坏尺寸/cm1#402205157.91234×402#398159158.31133×353#399201158.112.534×36

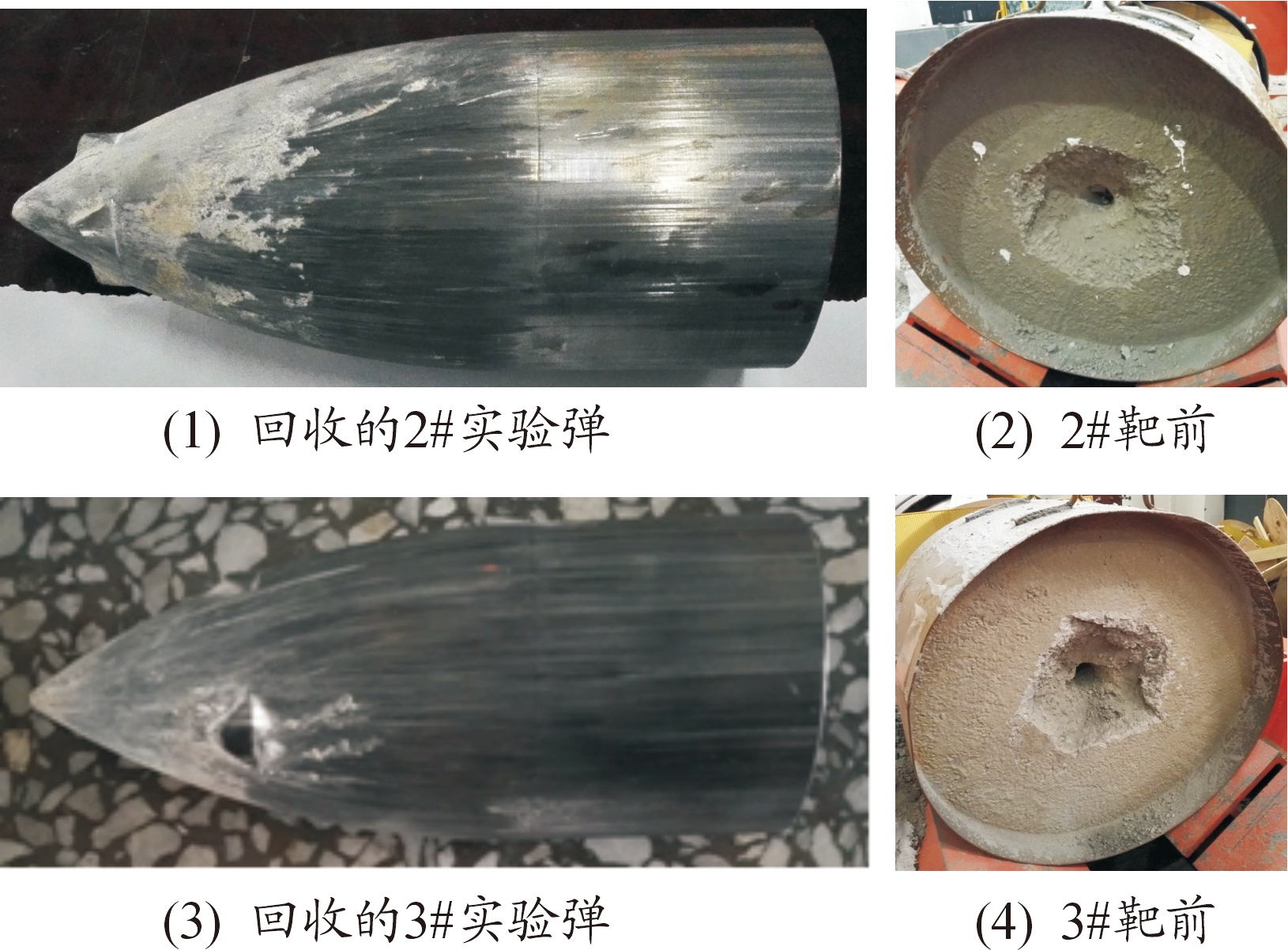

1#~3#实验弹侵彻后,靶前成坑均为近似锥形,其深度为11 ~12.5 mm,约为弹体直径的2倍,防跳弹结构对靶前破坏形态及尺寸影响不大,也是由于本实验中防跳弹结构尺寸较小所致。侵彻后回收的实验弹及素混凝土靶破坏情况如图5所示。

图5 侵彻后的混凝土靶破坏情况

2.3 讨论

防跳弹结构对弹体侵彻性能的影响随靶板材质变化而表现出不同的规律,这是由于钢板与混凝土靶破坏模式不同所致。

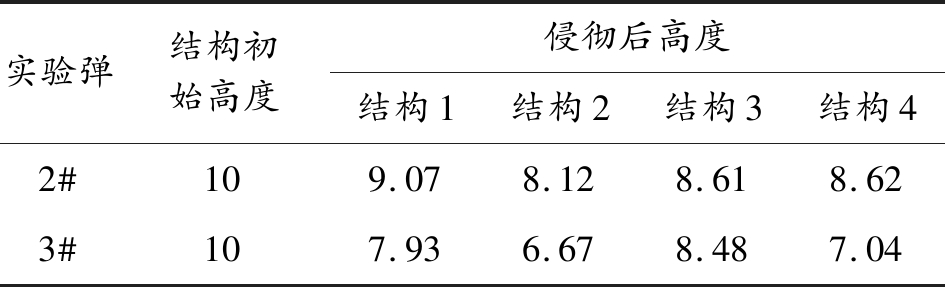

2#和3#实验弹侵彻钢板后防跳弹结构高度如表3所示。由表3可见,3#实验弹防跳弹结构的侵蚀明显大于2#实验弹。分析认为,实验弹侵彻薄钢板时,首先实验弹尖部撞击钢板,如图6(a)所示,靶板材料沿着弹头表面扩孔而被挤向四周,此时弹体的区域Ⅰ受冲击较大;由于靶板孔径大于区域Ⅰ的直径,则区域Ⅱ通过孔径时受力较小;而当区域Ⅲ通过靶板孔洞时,需要进一步增加孔洞直径,属于随进扩孔过程(图6(b)),此时实验弹将承受高应变率的剪切、摩擦作用,其动能将进一步转化为钢板的破坏能。因此,若在实验弹区域Ⅰ设置防跳弹结构(2#实验弹),防跳弹结构侵蚀破坏较小,对速度的影响不显著;若在区域Ⅲ设置防跳弹结构(3#实验弹),则弹体随进扩孔过程中会使其与靶板发生较显著的剪切、摩擦作用,导致防跳弹结构破坏加剧,更多的弹体动能转化为靶板变形能,导致其剩余速度明显降低。

表3 实验弹侵彻钢靶后防跳弹结构高度变化 mm

实验弹结构初始高度侵彻后高度结构1结构2结构3结构42#109.078.128.618.623#107.936.678.487.04

Ⅰ—撞击受力区;Ⅱ—随进区域;Ⅲ—扩孔受力区域;Ⅳ—主弹体

图6 含防跳弹结构弹体侵彻钢板过程示意图

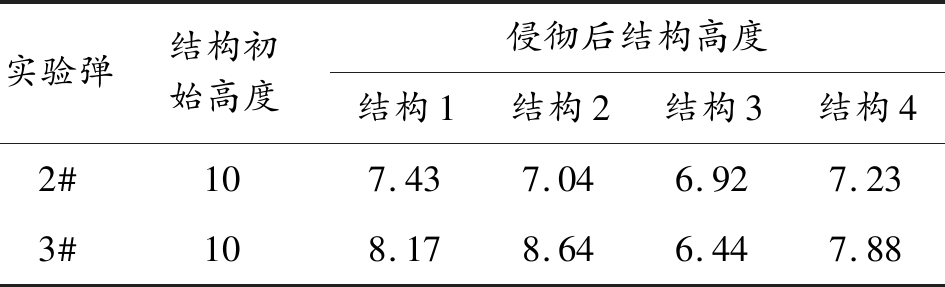

2#和3#实验弹侵彻素混凝土靶后防跳弹结构高度变化如表4所示。由表4可见,2#实验弹防跳弹结构的侵蚀明显大于3#实验弹。分析认为:当刚性弹体侵彻素混凝土靶时,其侵彻过程可分为两个阶段:开坑阶段和隧道扩孔阶段。对于开坑阶段,其阻力与撞击速度、弹头形状、弹体尺寸等相关。高世桥等[12]将开坑分为弹性接触阶段、径向碎裂阶段、周向碎裂阶段、成坑阶段等4个阶段。当防跳弹结构距离弹尖较近时(2#实验弹),其主要作用于径向压碎阶段,而由于素混凝土靶强度较低,径向压碎区的破坏面积常大于此位置处的弹头直径,因此,小尺寸的防跳弹结构难以改变其形状及尺寸;而3#实验弹的防跳弹结构距离弹尖较远,在开坑阶段的影响更小,其主要作用于弹体隧道穿孔过程。

对于隧道扩孔阶段,混凝土靶对弹体施加压应力,在此应力作用下弹体不断开孔向前运动。当防跳弹结构距离弹尖较近(2#实验弹)时,其相当于弹体头部钝化,弹体外径由19.2 mm突变为30 mm,其侵彻阻力将大幅增大;而当防跳弹结构距离弹尖较近(3#实验弹)时,一方面弹尖对混凝土靶形成了预破坏,后续开孔阻力降低,另一方面弹体外径由43 mm 增大至50 mm,尺寸增加约16%,阻力变化不大。因此,2#实验弹的剩余速度明显低于3#实验弹。

表4 实验弹侵彻素混凝土靶后防跳弹结构高度 mm

实验弹结构初始高度侵彻后结构高度结构1结构2结构3结构42#107.437.046.927.233#108.178.646.447.88

3 结论

1) 在实验弹质量、外形相同的情况下,实验弹侵彻素混凝土靶后剩余速度随防跳弹结构与弹尖间距的减小明显降低,而侵彻钢靶时,该趋势则相反。

2) 防跳弹结构及位置未改变钢靶破坏模式,但随着防跳弹结构与弹尖间距增大,钢靶破坏面积增加,更多的动能转化为靶板变形能,导致其剩余速度明显降低。

3) 防跳弹结构及位置对素混凝土靶开坑深度及尺寸无明显影响,隧道开孔过程是导致其出现速度差异的主要原因。

[1] 王儒策,赵国志.弹丸终点效应[M].北京:北京理工大学出版社,1993.

[2] 李争,刘元雪,张裕.动能弹侵彻机理及其防护研究进展[J].兵器装备工程学报,2016(03):9-14.

[3] FREW D J,FORRESTAL M J,HANCHAK S J.Penetration experiments with limestone targets and give-nose steel projectiles[J].Journal of Applied Mechanics,2000,67(04):841-845.

[4] 吴世永,李慧,宿德志.具有攻角的钨合金弹侵彻运动靶板的数值模拟研究[J].兵器装备工程学报,2019,40(07):20-24.

[5] SEGLETES S B.A model for rod ricochet[J].International Journal of Impact Engineering,2006,32:1403-1439.

[6] 段建,王可慧,周刚,等.弹体斜侵彻硬介质目标的临界跳弹评估方法[J].兵工学报,2016,37(08):1395-1400.

[7] 段建,王可慧,周刚,等.弹体侵彻混凝土的临界跳弹[J].爆炸与冲击,2016,36(06):797-802.

[8] 薛建锋,沈培辉,王晓鸣.弹体斜侵彻混凝土靶的跳弹及其规律研究[J].火炸药学报,2016,39(02):54-58.

[9] 胡德安,李霞,梁超.不同头部形状子弹侵彻钢板的跳弹及规律研究[J].应用力学学报,2012,29(60):752-757.

[10] 陈小伟.穿甲/侵彻力学的理论建模与分析(上)[M].北京:科学出版社,2019.

[11] 吴荣波,陈智刚,王庆华.入射角对跳弹现象影响的数值模拟[J].设计与研究,2011(10):18-20.

[11] 郑腾,陈静,姚兴柱,等.反舰导弹高效毁伤武器—温压战斗部试验研究[C]//第十二届战斗部与毁伤技术学术交流会论文集,广州,2011:284-290.

[13] 高世桥,刘海鹏,金磊,等.混凝土侵彻力学[M].北京:中国科学技术出版社,2013.